新人教師のための漢文指導入門講座

中級編 第2回 はじめに押さえておきたい古典文法 ―古典文法との関連を意識させよう―

塚田勝郎

1 古文と漢文の「親密な」関係

今回も前回に引き続いて、句法指導の前段階として必要になる事項についてお話しします。

例年のことですが、筆者が漢文の授業中に古典文法を話題にすると、怪訝な顔をする生徒が少なからずいます。というのは、筆者の勤務校では国語科の教員が扱う分野がほぼ固定されています。そのせいで、生徒は「A先生は現代文の先生」とか「B先生の担当は古文」と認識しているようなのです。漢文担当の筆者が古典文法に触れると、「古文の時間じゃないのに……。」という違和感が頭をもたげるのでしょう。

言うまでもありませんが、高校の漢文は国語科の一分野です。戦前には「国漢英数」と呼ばれ、漢文は独立した教科でした。しかし、戦後は一貫して「国語の中の漢文」の立場を堅持してきました。「漢文の授業は、読んで訳して終わりではいけない。現代文や古文と同じように、読んで味わい、考えることが目標である。」という考え方も、ここに由来しています。本校のように分野別に授業を担当する場合でも、他分野を常に意識する必要があります。

「漢文の時間なのに、古典文法なんて変だ。」という疑問を抱く生徒には、「漢文は古文で読んでいるんだから。」という説明が効果的です。ごく簡単に漢文訓読の歴史に触れるだけで、訓読がその時代の言葉によって行われたことが理解されるでしょう。「その時代の言葉は、私たちにとって古文だよ。」と一言添えれば、古文と漢文の「親密な」関係が理解されるはずです。

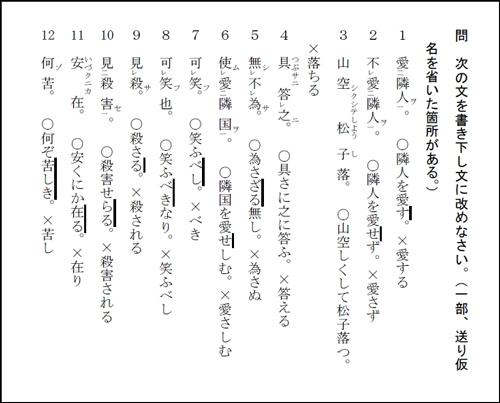

次のような簡単なテストを使って、古文の知識がないと漢文が正しく訓読できないことを確かめることも可能です。「古典B」の授業の早い段階で試してみてはいかがでしょうか。

1・2は、サ変動詞の活用を確認する問題です。特に2は、現代語の感覚で「愛さず」と読み、それでおかしいと思わない生徒が多くいます。

3・4では、上二段・下二段動詞の終止形が正しく言えるかどうかが試されます。生徒は、上二段・下二段動詞の終止形がわかっても、それでよいのか自信が持てないようです。4は、ハ行であることも忘れがちです。

5は、打消の助動詞「ず」の活用を問題にしています。この例文は、「為さざること無し。」と訓読することも可能です。しかし、「こと」を省略した場合も「不」は連体形に読まなくてはいけません。「不」の連体形は、訓読では「ざる」と読み、「ぬ」は用いないことも、ぜひ知らせておきたいものです。

7・8では、可能・適当などの「べし」の活用が問われています。7は簡単な文ですが、日常的に「~するべき。」と誤って使っている生徒は苦戦します。

9・10は、受身の助動詞「る・らる」の接続に関する知識がないと正解できません。「殺す」はサ行四段ですから、その未然形に「る」が付き、「殺さる」となります。一方、「殺害す」はサ変ですから、その未然形に「らる」が付き、「殺害せらる」となります。

11・12は、係り結びの問題です。「漢文訓読にも係り結びが現れるよ。」と説明すると、「それは卑怯だ。」という声が毎年あがります。何が卑怯なのか、よくわかりませんが、生徒たちが漢文と古文を分けて考えていることを示すエピソードの一つでしょう。11では「か」、12では「ぞ」の影響を受けて、それぞれ文末を「在る」「苦しき」と連体形で結びます。

2 訓読に不可欠の古典文法

初めて書き下し文の原則に接した高校一年生の多くは、「国語の助詞・助動詞に当たる文字はかな書きする。」という一項にとまどいを覚えるようです。この時期の生徒のノートには、次のような表記がよく見られます。

古典文法を学び始めて間もない高校一年生に、助詞・助動詞を識別させることには無理があります。したがって、前記のような書き下し文表記は頭から誤りと決めつけず、ノート添削によって根気よく指導しつつ、古典文法の知識が身につくのを気長に待つしかありません。

「古典B」を学ぶ高校二年生以上の段階では、漢文訓読に必要な古典文法の知識が身についているはずです。しかし現実には、古典文法の習得が不完全な生徒も少なからずいます。そこで、訓読に欠かせない古典文法の知識を最小限に絞り込み、提示してみてはいかがでしょうか。筆者が日ごろ提唱していることの一端を示します。

今回は、「古典B」漢文の授業のはじめに押さえておきたい古典文法について整理しました。

*次回は使役の形を取り上げ、その効果的な指導法を考えます。

詳しくはこちら

詳しくはこちら

一覧に戻る