新人教師のための漢文指導入門講座

中級編 第5回 句法指導の心得 ―四大句法③ 疑問―

塚田勝郎

1 疑問文と反語文の見分け方は?

授業で句法を扱うと、きまって「疑問と反語は、どうやって見分ければよいのですか。」と質問する生徒がいます。この連載をお読みの先生方なら、どのようにお答えになるでしょうか。

たとえば次のような答え方は、どうでしょう。

「文末が『…か。』なら疑問文、『…や。』なら反語文と判断できる。」

一見スッキリした説明ですが、不正確です。例を示しましょう。

A 誰 耶。(誰ぞや。)〔どなたか。〕(孟棨「人面桃花」)

B 何 謂 也。(何の謂ひぞや。)〔どういう意味か。〕(『論語』里仁)

C 何 為 不 去 也。(何為れぞ去らざるや。)〔どうして(ここから)立ち去らないのか。〕(『礼記』檀弓下)

いずれも文末を「…や。」と読んでいますが、疑問文です。詳しく説明しましょう。

Aはラブストーリー「人面桃花」の一場面で、門をたたいた崔護に対して娘が「どなたですか。」と尋ねます。Bでは、門人たちが曾子に「先生の言われたことは、どういう意味ですか。」と質問します。Cは、「舅・夫・息子が相次いで虎の被害に遭った。」と語る婦人に対する孔子の問いかけです。いずれも問答の形をなしていますから、疑問文であって反語文でないことは明らかでしょう。「文末が『…や。』だから、疑問文だ。」と即断することは非常に危険です。

では、「疑問と反語の見分け方は?」という質問には、どう答えるべきでしょうか。筆者は常々、次のように説明しています。

まず、疑問文と反語文の使用目的のちがいを考えよう。

疑問文=相手(時には自分自身)に問いかけ、回答を求めるもの。

反語文=表面上疑問の形を借りて、文意を強調するもの。

反語文専用形という例外を除けば、一文を単独で挙げ、これは疑問文か反語文かを判断することは、ほぼ不可能である。日本語の例を挙げれば、「今何時ですか。」は、時計が見当たらないという状況では、誰かに時を尋ねる疑問文として機能している。しかし、大事な用件に大幅に遅刻した相手に「今何時ですか。」と言えば、「こんな日に遅刻して、まったく困ったものだ。」という思いを言外に込めたものとなる。つまり、どのような場面で用いられているかが疑問文と反語文の判別の基準になるのであり、参考書などが「文脈で判断する」と説明するのは、そのことである。

このように説明すると、大方の生徒は納得します。さらに、「反語文は文意を強調するという性質から、作者や話者の思いや主張、訴えを強く表している場合が多く、読解上重要な箇所と考えてよい。」とつけ加えることで、疑問文と反語文の学習の重要性を再認識させることができるでしょう。

2 疑問・反語の形の学習の前に

授業で疑問文と反語文を学習する際に、いつも奇異に感じることがあります。というのは、文末の疑問の助字の読み方を偏って覚えている生徒が多いのです。

乎・与~「か」と読む。

也・耶~「や」と読む。

事実はそうではありません。文末の疑問の助字「乎・邪・与・也・耶・歟」などは、いずれも「や・か」両方に読む可能性を持っています。そのことを実感させるためには、次のような説明が有効でしょう。「有耶無耶」の語を訓読してみるのです。

有りや無しや →「や」は終止形に接続

有るか無きか →「か」は連体形に接続

まずこの点をしっかり飲み込ませた上で、次のようにつけ加えて安心感を与えるとよいでしょう。

疑問文では、文末の助字を「か」と読む傾向が強い。

反語文では、文末の助字を「や」と読む。

3 疑問の形の学習の実際

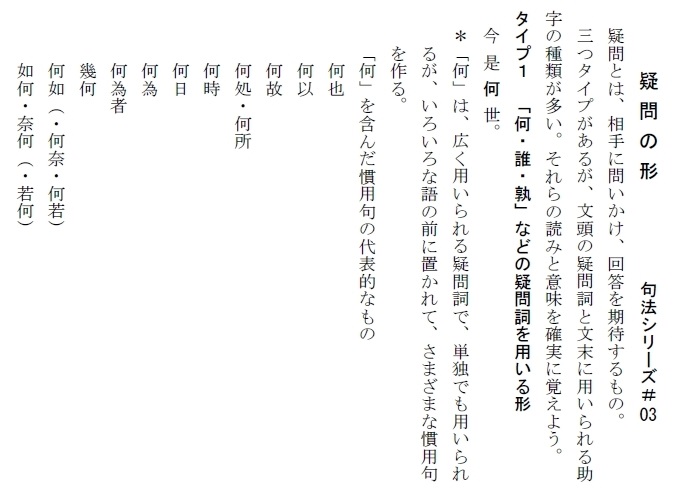

今回も高校三年生用の「疑問の形の総まとめ」のプリントを用います。

指導内容を見ていきます。タイプ1は、最も代表的な疑問詞である「何」を中心に説明を進めます。疑問詞の「何」は使途が広く、意味によって次のように読み分けます。

| 何 | なに・なん・なんの | 事物を問う |

|---|---|---|

| なんぞ | 原因・理由を問う | |

| いづれの | 時間・場所を問う | |

| いづくに・いづくにか | 場所を問う |

また、「何」は慣用句を多く作ることも特徴です。特に「何如(いかん)」と「如何・奈何(いかん)」の意味のちがいは、確実に定着させたいものです。

何如=(…は)どうであるか。状態・程度・性質・可否などを問う

如何・奈何=(…を)どうするか。どうしようか。手段・方法などを問う

プリントで「何如(・何奈・何若)」「如何・奈何(・若何)」と表記したのは、情報を精選するためです。使用例の多くないものまで覚えさせるのは、非効率的でしょう。「これ以外の『いかん』と読む疑問詞が出てきたら、『何』が上にあるか下にあるかで意味がわかる。」と一言添えることで、安心感を与えられるはずです。さらに、「何如」と「如何・奈何」は、意味を混同して用いている例があることも知らせておくとよいでしょう。

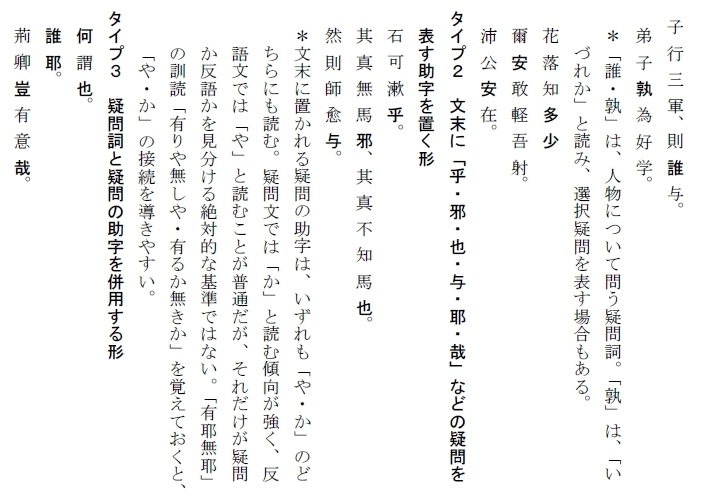

タイプ2では、文末の疑問の助字は「や・か」のどちらにも読む可能性があることを力説しましょう。

これに反して、タイプ3の三つの例文では、文末の疑問の助字の読みは、ほぼ「や」に固定されています。

何の謂ひぞや。

誰ぞや。

荊卿 豈に意有らんや。(荊卿 豈に意有りや。)

三つ目の例文には「荊卿 豈に意有るか。」という読み方もあるものの、一般的ではありません。筆者の知る限りでは、この部分を「意有るか。」と読んでいる教科書は一社だけです。

訓読には長い歴史があります。『史記』を例にとれば、平安時代以来、多くの人たちがその講読や研究、出版に携わってきました。教科書の訓読は、それらをふまえたものです。

繰り返しになりますが、問題にしている箇所は、「荊卿 豈に意有るか。」と読んでも間違いではありません。ここをテストで書き下し文にさせる場合には、「荊卿 豈に意有るか。」「荊卿 豈に意有らんや。(荊卿 豈に意有りや。)」はどちらも正解です。教科書の訓読を統一する必然性は小さいのではないでしょうか。

*次回は、いよいよ反語の形を扱います。

詳しくはこちら

詳しくはこちら

一覧に戻る