新人教師のための漢文指導入門講座

中級編 第6回 句法指導の心得 ―四大句法④ 反語―

塚田勝郎

1 なぜ反語は大事なのか?

ある予備校の先生の調査によれば、センター試験で最もよく問われる句法は反語の形だそうです。その尻馬に乗って、「だから反語は大事だ。」と主張するつもりは毛頭ありませんが、筆者も句法学習の山場は反語の形だと考えています。なぜ反語の形は重要なのでしょうか。

前回第5回では、反語の重要性についてこう述べました。

反語文は文意を強調するという性質から、作者や話者の思いや主張、訴えを強く表している場合が多く、読解上重要な箇所と考えてよい。

疑問文との違いを、このように整理することも可能でしょう。

■疑問文…疑問や理由を問いただすことが目的。

■反語文…疑問文の形を借りて、強い感情を表すことが目的。

筆者が受験勉強でお世話になった『漢文研究法』(小林信明著、洛陽社、一九五七年初版)には「(疑問と反語の区別の目やすは)一に感動の意を含んでいるかいないかにある。」との記述がありますが、そそっかしい高校生は「感動の意」の意味を狭くとらえてしまうかもしれません。そこで、筆者は「強い感情」の語を使うようにしています。

反語文が読解上重要であることを示す好例があります。古典Bの定番教材の観がある柳宗元の「捕蛇者説(唐宋八大家文読本)」には、3箇所に反語の形が出てきます。

a 豈 若 吾 郷 隣 之 旦 旦 有 是 哉。

〔豈に吾が郷隣の旦旦に是れ有るがごとくならんや。〕

[どうして同郷の人々が毎日命懸けの危険を冒すのと同じといえようか。]

b 安 敢 毒 耶。

〔安くんぞ敢へて毒とせんや。〕

[どうして苦痛に思ったりするだろうか。]

c 孰 知 賦 斂 之 毒、有 甚 是 蛇 者 乎。

〔孰か賦斂の毒、是の蛇よりも甚だしき者有るを知らんや。〕

[いったい誰が、重税を割り当て、厳しく取り立てることの害毒が、この蛇の害毒よりもひどいことを知っているだろうか。]

a・bは、蛇捕りをなりわいとする蒋氏の発言の終末部分にあり、cは、それを受けた地の文の末尾に位置しています。a・bからは、「辛い蛇捕りの仕事も、近隣の人々が日々税の徴収に苦しめられるのに比べれば、まだましだ。」という「強い感情」が読み取れます。またcには、「苛斂誅求の害が、毒蛇の害よりもはなはだしいことを、いったい誰が知ろうか。」という怒りの交じった「強い感情」がこめられています。乱暴な言い方が許されるならば、反語文に注目すれば、その文章の要旨が把握できるともいえそうです。

「捕蛇者説」の例は、偶然の条件がそろっての結果かもしれません。しかし、反語文によって作者や話者の「強い感情」が読み取れることは、疑いようのない事実です。

2 反語はどう訳すか?

疑問と反語の見分け方と並んで生徒が苦労するのは、疑問文と反語文の訳し分けのようです。筆者が「疑問と反語は形が同じ所がポイントなのだから、どちらも『どうして~か。』でよいのだ。」と説明しても、なかなか納得してもらえません。「反語の場合は、『どうして~か。(いや、~ではない。)』とすればよいではないか。」とお考えの向きもあるでしょうが、「いや、~ではない。」を添えただけでは「強い感情」を表したことになりませんし、そもそも現実的な言葉遣いではありません。

では、どうすれば「いや、~ではない。」を用いずに、平易な現代語訳を作れるでしょうか。

○安 求 其 能 千 里 也。(韓愈・雑説)

〔安くんぞ其の能の千里なるを求めんや。〕

[どうして千里を走る能力を望むことができるだろうか、いや、できない。 → 望めるわけがない。]

○故 郷 何 独 在 長 安。(白居易・香炉峰下、新卜山居、草堂初成、偶題東壁)

〔故郷何ぞ独り長安に在るのみならんや。〕

[故郷はどうして長安だけにあるだろうか、いや、そうではない。 → どこにでもあるのだ。]

このように、文と反対の内容を示すことで、強調したい真意が明確になります。続いて、代表的な疑問詞である「何」を含んだ反語文を例にあげて、反語文らしい現代語訳をさらに探ることにします。

○我 何 面 目 見 之。(史記、項羽本紀)

〔我 何の面目ありて之に見えん。〕

[私はどんな顔で彼らとお会いできようか。]

○何 辞 為。(史記、項羽本紀)

〔何ぞ辞せんや。〕

[別れの挨拶などしていられるものか。]

また、反語の強い感情を表すという使用目的に照らせば、次のような現代語訳も可能でしょう。

○帝 力 何 有 於 我 哉。(十八史略、巻一、五帝)

〔帝力 何ぞ我に有らんや。〕

[天子様のお力など、わしらにはなんの関係もない。]

○精 神 一 到、何 事 不 成。(朱子語類)

〔精神一到、何事か成らざらん。〕

[人は精神を集中すれば、どんなことでもできないことはない。]

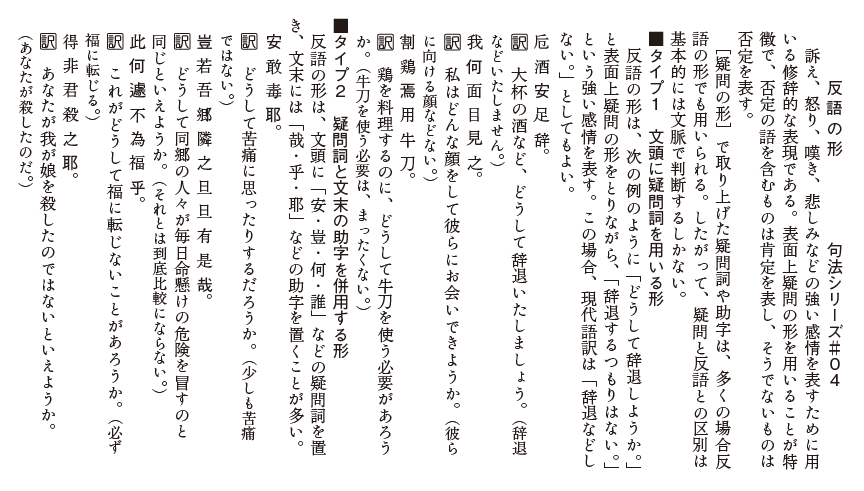

3 反語の形の学習の実際

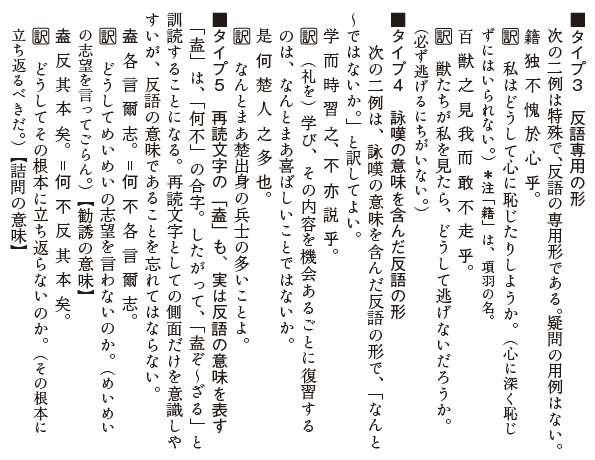

今回も、高校三年生の授業で用いている「反語の形の総まとめ」のプリントをご紹介します。疑問の形のプリントと異なり、例文にはすべて現代語訳を添えています。反語の現代語訳に迷う生徒への配慮からです。

タイプ4は、疑問と反語、反語と詠嘆はまったく別物であるという認識を持った生徒には、やや受け入れがたい内容かもしれません。その際には、次のような例を使った説明も有効でしょう。

「君がA大に合格したって。」

1 ふつうに言えば、疑問文になる。

2 「まさか、ウソだろう」という気持ちをこめて言えば、反語文になる。

3 「すごいなあ」という気持ちをこめて言えば、感嘆文になる。

(江連隆『漢文語法ハンドブック』大修館書店、一九九七年)

詳しくはこちら

一覧に戻る