日本語の展望台から

第2回 「師匠が弟子を3回ほめた」のに「弟子は師匠に1回ほめられた」だけ?

定延利之

- 2024.12.24

1.能動文と受動文

「トムがジェリーを追い回している」なら「ジェリーがトムに追い回されている」ことになる。「ブルートがポパイを殴った」なら「ポパイがブルートに殴られた」わけである。このような能動文(「~追い回している」「~殴った」)と,それに対応する受動文(「~追い回されている」「~殴られた」)は,微細な意味は違うものの,大まかな「論理的意味」は等しいと考えられている。

だが,本当にそうなのだろうか?

2.能動文の長さ≦受動文の長さ

上に挙げた能動文と受動文を並べてみると,こうなる。

(1) a. トムがジェリーを追い回している。 (能動文)

b. ジェリーがトムに追い回されている。(受動文)

(2) a. ブルートがポパイを殴った。 (能動文)

b. ポパイがブルートに殴られた。(受動文)

能動文(1a)(2a)と比べて,対応する受動文(1b)(2b)の方が長いことがわかるだろう。これは,受動文に「(r)are」という標識が含まれているためである。例として(1)を取り上げてみる。

「追い回す (oimawasu)」の語幹,つまり活用によって変わらない部分は,「追い回さない (oimawasanai)」「追い回せ (oimawase)」……と色々な活用形を考えていくと,「追い回s (oimawas)」だとわかるだろう。受動文(1b)の「追い回され(oimawasare)」とは,この語幹「追い回s (oimawas)」に受動標識の「(r)are」が付いたものである。

いや,それでは「追い回され (oimawasare)」にならず,「追い回s(r)are」になるではないかと思われるかもしれないが,実は受動標識「(r)are」の冒頭にあるカッコ付きのrは,動詞語幹の末尾音が母音である場合にしか現れない(それでカッコに入れてある)。動詞語幹「追い回s (oimawas)」の末尾音は母音ではなく子音sであるから,rは現れない。したがって受動標識は実質「are」であり,これが「追い回s」と結びついて「追い回され(oimawasare)」になる。この受動標識「(r)are」が付いている分だけ,受動文は能動文より長い(能動文の長さ<受動文の長さ)というのが一般的な傾向である。(もっとも,能動文と受動文の長さが等しいという場合も例外的にはある。それで,この第2節のタイトルは「能動文の長さ≦受動文の長さ」のように,イコール「=」も含めた形としているが,等しくなる場合については割愛する。)

3.能動標識はなぜないのか?

「受動文は受動標識「(r)are」の分だけ能動文より長い」という一般的傾向は,受動標識がある一方で,能動標識というものがないからこそ成り立っている。ではなぜ能動標識はないのか?

ここで郵送物について考えてみよう。郵送物の中には,「速達」というスタンプが押されているものがある。「書留」というものもある。「要冷蔵」「天地無用」などというシールもある。しかし「普通」というスタンプやシールはない。普通だからである。わざわざスタンプやシールが貼られるのは,それが特殊な郵送物であればこその話である。

同じことが能動文と受動文にも言える。受動文には「受動です」というスタンプもしくはシールとして受動標識「(r)are」が貼られるが,能動文にはそれがない。能動文が普通で,受動文が特殊だからである。

では,能動文はなぜ普通で,受動文はなぜ特殊なのか?

4.被害者を表現の中心に置く動機

能動文が普通なのは,能動文が,力を発揮するモノ(例(1)ならトム)を中心に置いて,その振る舞いを描くものだからである。受動文が特殊なのは,受動文が,力を受け止めるモノ(例(1)ならジェリー)を中心に置いて,その振る舞いを描くものだからである。

これは我々の注意の向け方を反映している。暴行騒ぎが起きれば,「こいつ,何をするのか」と,まず加害者に目が行くのが普通だろう。加害者を差し置いて「こいつ,何をされるのか」と,まず被害者に目が向かうということは,あまりないだろう。

では話し手が,そういう特別な注意の向け方につながるような表現をするのはなぜだろう? 敢えて被害者を表現の中心に置き,受動文を発するのは,どんな事情があってそうするのだろう?

もちろん,さまざまな事情が考えられる。たとえば,アニマシー(生きているというイメージの度合い)の影響である。能動文「車が高齢者をはねた」よりも受動文「高齢者が車にはねられた」の方が自然であるように,人はアニマシーが低いモノ(いまの例なら車)よりも,高いモノ(高齢者)の方に注意を向けやすい。それを反映して話し手も,アニマシーが低いモノよりも高いモノを表現の中心に置きがちである。

またたとえば,談話の影響もあるだろう。車を表現の中心に置いた受動文「この車は自称メカ通の彼にいじられた」はあまり自然ではないが,その不自然さは,「この車は自称メカ通の彼にいじられて,かえって調子が悪くなった」では緩和される。この緩和は,前半の節における表現の中心(この車)が,後半の節でも引き続き表現の中心であり続けるせいである。このように,表現の中心が複数個の節や文にわたって維持されると,表現の自然さは高まる。

ここで,新たな動機を持ち出したい。鍵となるのは「視座」そして「体験」という概念である。日本語の場合,能動文はデキゴトを「外側から」,つまり傍観者の視座から客観的に描くが,受動文はデキゴトを「内側から」,つまり表現の中心にあるモノの視座から体験的に描くという傾向がある(※)。この傾向を極端に,映画にたとえて言えば,映画『トムがジェリーを追い回している』とは,トムでもジェリーでもない傍観者が撮影のカメラを持ち,この追い回しを,トムが画面の中央になるように撮った映画である。それに対して映画『ジェリーがトムに追い回されている』の場合,ジェリーは画面の中央どころか,そもそも画面に映っていない。画面には,追い回されているジェリーの視界(視座から見た外界。壁の巣穴がだんだん近づき大きく見える,振り返ればトムが迫っている,等)が映し出されている。「表現の中心にあるモノ(ジェリー)の視座から体験的に描く」とは,こういうことである。

受動文が自然になる原因として,アニマシーや談話の影響を認めながらも,私がさらに「視座・体験」を加えようとするのは,どういうわけか。日本語母語話者の老若男女146人を対象としたアンケート調査(2020年10月実施)の結果を紹介しながら,説明しよう。

5.能動文と受動文が度数表現に見せる違い

何らかの芸術に打ち込む一郎と師匠がいるとしてみよう。

普段は温厚な態度を崩さないあの師匠も,一郎の奔放な作風は我慢できず,師匠だけの会合ではこれまでに2度も一郎をこき下ろしていたとする。そして今日,ついに師匠は一郎を呼びつけ,じきじきに面罵した。

回答者には,以上の状況を示した上で,次の(4)に挙げる2つの発言の正しさを5点満点で判定してもらった(1点:とてもおかしい~5点:とても正しい)。

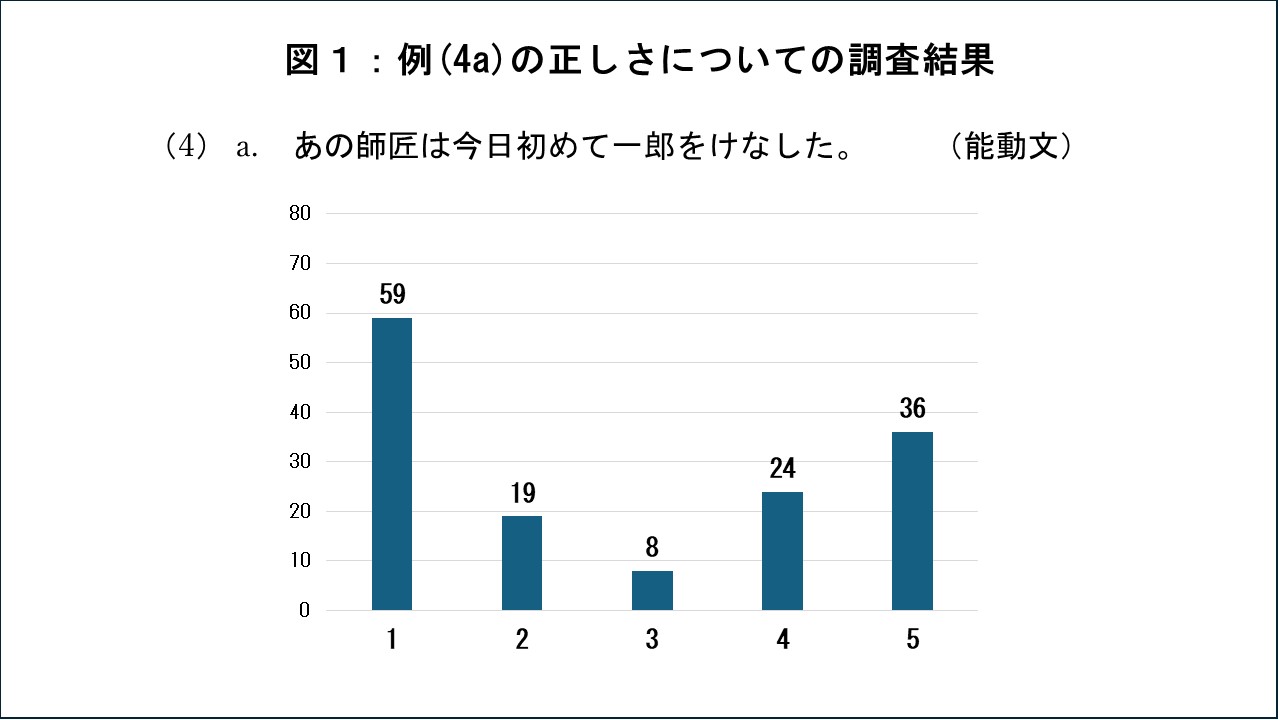

(4) a. あの師匠は今日初めて一郎をけなした。 (能動文)

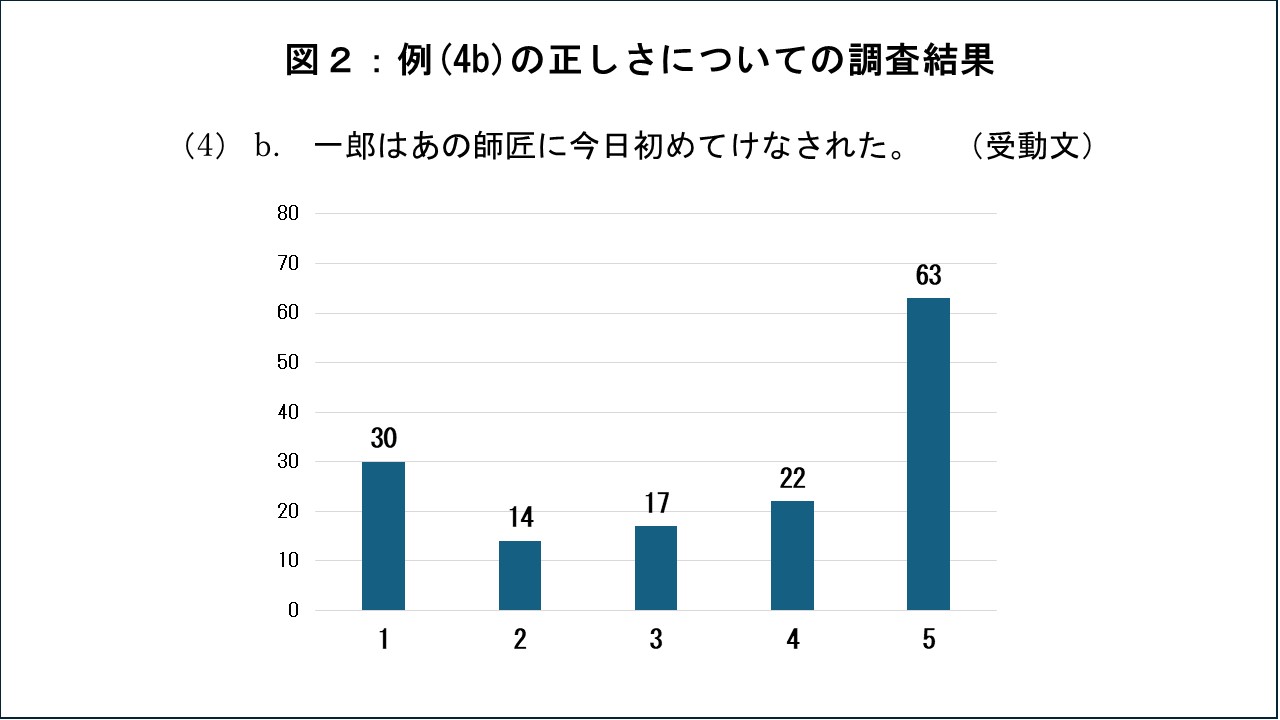

b. 一郎はあの師匠に今日初めてけなされた。(受動文)

結果は,図1・図2のとおりである。

図1・図2とも,回答状況は「U」の字状であり,「正しい」「おかしい」という異なる2つの感じ方があることが伺える。だが,両図には差もある。図1では1点(とてもおかしい)の回答数が最多であるのに対し(59人),図2では5点(とても正しい)の回答数が最多である(63人)。全体的に見て,図2の方が点数が高い(1%の有意水準で有意)。これは,「師匠が一郎をけなした」のは今日が初めてではないが,「一郎が師匠にけなされた」のは今日が初めてだという感じ方が,無視できないということである。

もちろん,師匠は一郎を既に2度,師匠だけの会合でけなしている。このことは,能動文(4a)の場合は比較的カウントされやすく,今回のけなしは「初めて」ではないと判断されやすい。だが,受動文(4b)の場合は比較的カウントされにくく,結果として今回のけなしは「初めて」とカウントされやすい。なぜか?

それは能動文(4a)よりも,受動文(4b)が,被害者である一郎の体験を語っていると感じられやすいからだろう。それまでに何度けなされていようが,一郎が気付かない陰口なら,それは一郎の体験として表現できるものではない。

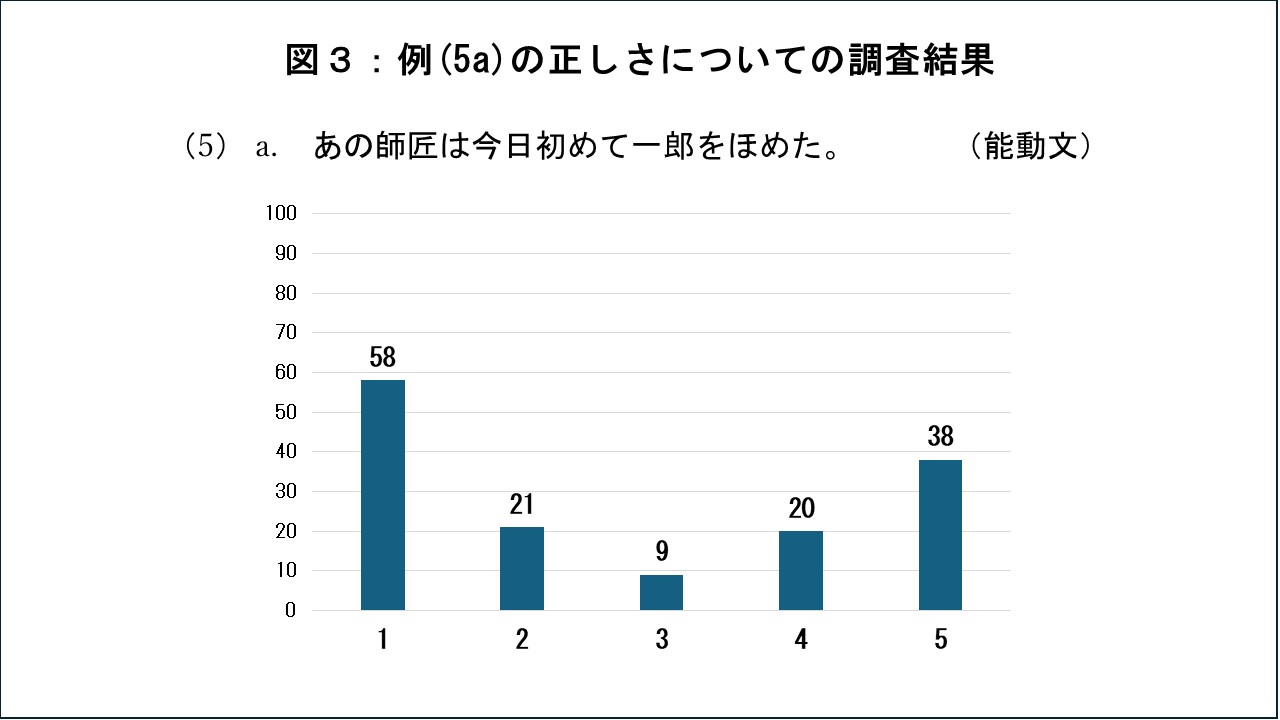

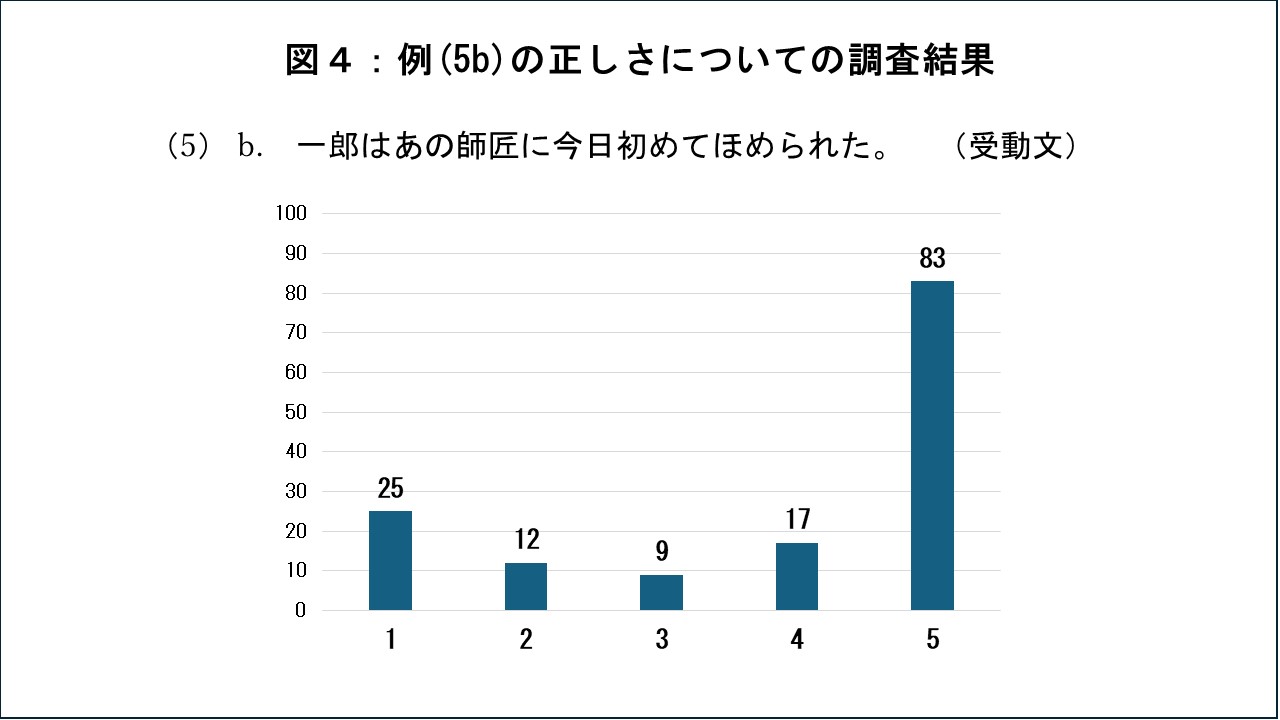

プラス評価の場合も見てみよう。めったなことでは弟子をほめないあの師匠も,一郎の典雅な作風には感じ入り,師匠だけの会合ではこれまでに2度も一郎をほめちぎっていた,とする。そして今日,ついに師匠は一郎を呼びつけ,じきじきに激賞した,という状況で,発言(5a,b)の正しさを上と同じ回答者146人に問うたところ,図3・図4に示す結果を得た。

(5) a. あの師匠は今日初めて一郎をほめた。 (能動文)

b. 一郎はあの師匠に今日初めてほめられた。(受動文)

結果は,マイナス評価(けなし)の場合とほぼ同様である。図3・図4とも,「正しい」「おかしい」という感じ方の両方が確認できるが,図3より図4の方が全体に点数が高い(1%の有意水準で有意)。これまでに2度,師匠が一郎を陰ながらほめていたことは,能動文(5a)では考慮されやすく,今回が「初めて」ではないと判断されやすいが,受動文(5b)では考慮されにくく,今回は「初めて」と判断されやすい。これは,能動文より受動文の方が,体験表現と捉えられやすいからだろう。

6.能動文の論理的意味と受動文の論理的意味

冒頭で述べたように,能動文と受動文は,微細な意味は違うが,大まかな「論理的意味」は等しいと考えられている。「論理的意味」と微細な意味の境界は実は漠然としており,両者を厳密に分割できた研究は寡聞にして知らないが,「それを何回やったのか」というデキゴトの回数が論理的意味に含まれることは間違いないだろう。

ここで述べたように「能動文なら初めてではないが,受動文なら初めて」という感覚を持つ話者は,無視できないほど存在する。だとすれば,能動文と受動文の論理的意味は,等しいとは言い切れないのではないだろうか。

※定延利之 2022 「受動文の視座」庵功雄(編)『日本語受動文の新しい捉え方』115-129,東京:くろしお出版

著者プロフィール

定延利之(さだのぶ としゆき)

京都大学大学院文学研究科教授。無視・軽視されている「周辺的」な現象に目を向け,そこから言語研究の前提を検討している。主な単著に『認知言語論』(2000年,大修館書店),『煩悩の文法』(2008年,筑摩書房,増補版2016年,凡人社),『コミュニケーションへの言語的接近』(2016年,ひつじ書房),『文節の文法』(2019年,大修館書店),『コミュニケーションと言語におけるキャラ』(2020年,三省堂)がある。

詳しくはこちら

詳しくはこちら

一覧に戻る