〈インタビュー〉大塚ひかり 聞き手:編集部

過去からのバトンを受け取る

大塚ひかり

古典への目覚め

──はじめに、大塚先生はさまざまな形で古典の魅力を発信されていますが、先生ご自身が古典に親しまれるようになったきっかけについてうかがえますか。

私は小さい頃、母方の親族と同じ敷地内で育ったんです。親族は、母方の祖父の仕事の関係で、戦前にアメリカに住んでいた上、終戦の翌年、祖父が死んでしまった。そのため生活が激変し、特に幼い時期にアメリカにいた母が、アメリカでの暮らしを理想化していたんです。そうしたことへの反動から、私は物心ついた頃には、歴史や古典などの日本的なものに惹かれていました。

それもあってか、子供時代は家や学校にいても、テレビを見ていても、周りの価値観とのずれを感じることが多く、生きづらさを抱えていました。どこにも自分の居場所がない、と感じることもありました。でも平安時代や鎌倉時代に書かれた古典を読んで、登場する人物にすごく共感できるというか、「こんなところに自分の理解者がいた!」という感覚を得ることができたんです。

そうしてさまざまな物語を読んでいくうちに、中学生の頃には、純粋に古典が好きになっていました。

『源氏物語』との付き合い

──『源氏物語』についても、学生時代から愛読されていたのでしょうか。

中学生のときに『竹取物語』や『宇治拾遺物語』を原文で読んで、すごくおもしろくて、そのままどんどん古典の世界に引き込まれていきました。『蜻蛉日記』や『大鏡』も楽しんで読んで、その流れで『源氏物語』も原文で読もう、と意気込んでいたんですが、それまで読んでいたものと違って、すごく苦戦しました。当時、家には岩波の日本古典文学大系くらいしかなく、谷崎潤一郎の現代語訳なども難しく感じて、なかなか読み進められませんでした。

中学生のときに『竹取物語』や『宇治拾遺物語』を原文で読んで、すごくおもしろくて、そのままどんどん古典の世界に引き込まれていきました。『蜻蛉日記』や『大鏡』も楽しんで読んで、その流れで『源氏物語』も原文で読もう、と意気込んでいたんですが、それまで読んでいたものと違って、すごく苦戦しました。当時、家には岩波の日本古典文学大系くらいしかなく、谷崎潤一郎の現代語訳なども難しく感じて、なかなか読み進められませんでした。

内容に関しても、戸惑うことが多かったですね。登場する女性はみんな辛気くさいというか、自分の意思で結婚する人がいないし、「浮舟はなんでこんなイケメン2人を袖にしちゃうんだろう」などと、違和感を覚えていました。

『源氏物語』についての考えが変わったのは、年齢を重ね、自分も仕事や恋や結婚など、さまざまな経験を積んでからです。登場人物の気持ちにも共感を覚えるようになりました。

全訳の仕事をしたことも大きかったです。古典の現代語訳は小説家が行うものだと考えていたので、(古典エッセイストの)私に声がかかったときは、「え? 私なんかでいいの?」と思いました。でもせっかくのお話だったのでやってみよう、と取り組み始めたわけですが、これがすごく大変でした。

それまでにも『源氏物語』に関する本は書いていましたが、やはり読むのと訳すのとではまったく違います。一言一句、言葉のもとの意味からたどり、引用もすべて原典に当たって……ということをひたすら繰り返す日々で、一時は「源氏鬱」に陥ったほどでした。結局、当初は5・6年をかけて訳す予定だったのですが、とても終わらなくて、10年近くかかって、なんとか最後までたどり着いたという感じです。

小説家ではないので、文章の美しさや個性を出していくというのではなく、とにかく丁寧に逐語訳をすることを心がけました。私の訳の特徴は、「ひかりナビ」というオリジナルコーナーを設けて、時代背景など、詳しい解説を入れたことです。このナビに入れる情報を調べるのが、本当に大変でした。でもそのおかげで知識は精密になりましたが……。

ちょうど第1巻を訳し終えた2008年は「源氏物語千年紀」に当たる年で、さまざまなお仕事の依頼もいただいたのに、全訳に専念するためにすべてお断りせざるを得ませんでした。今年は大河ドラマもあって、『源氏物語』関係のお仕事をいただくことも多いですが、こうしてお受けできることが嬉しいです(笑)。

リアリティを追求した文学

──全訳に取り組まれた前後で心境の変化があったとのことですが、あらためて『源氏物語』の魅力についてお話しいただけますか。

私は『源氏物語』の一番の特徴は、良くも悪くも、その「リアリティ」にあると思っています。

同じ貧乏を描くのでも、例えば『うつほ物語』では木の洞に住み、動物の運んでくる木の実を食べるというふうに、どこかメルヘンチックであるのに対し、『源氏物語』では服はお下がり、使用人は転職先のない老人だけが残っているというふうに、現実的なんです。しかも主要人物がさまざまな病気にかかって、バタバタと死んでしまう。登場人物がこうした「生身の身体」を持っていることを強調している点は、天人であるかぐや姫を主人公とする『竹取物語』や、神の子孫として天皇を神格化している『古事記』などとは、はっきりと違っています。

また、昔、『ブス論』という本に書いたのですが、不細工な人物の扱いに関しても、『源氏物語』は画期的です。それまでの文学では、不細工な人物はほとんどみな悪役として登場するんです。とりわけ平安時代には、「人の美醜は前世での善悪業で決まる」という考え方が強かったため、この傾向に拍車がかかっていました。でも『源氏物語』では、不細工な人物の代表的存在である末摘花も、源氏の妻の1人となっています。ほかにも空蟬や花散里など、決して美人とは言えない人物が出てきますが、みんな源氏の妻や恋人となっていて、悪役としては描かれない。これは当時としてはかなり斬新な試みです。何より現実では美醜と善悪は無関係ですから、これまた非常にリアルな世界を描いていると言えます。

そしてもちろん、男女の関係も、後ろ盾の有無や地位や財産による力関係がすごく生々しく描かれていますよね。男性貴族の理想型のようにされる源氏の君も、身分が低いと見なした夕顔を、結果からいえば変死させてしまって、それを遺族にも知らせない。幼い紫の上に対しても、強引に関係を持ってしまう。

「宇治十帖」でも、薫が宇治の山荘で貧しく暮らしている大君に惹かれ、関係を求めたとき、彼女の家の女房たちは「女主人にこの男をあてがって、今の暮らしを楽にしよう」と、ほくそえんだりします。薫は大君の亡き父宮から姫たちの後見を託されていたとはいえ、女自身の気持ちがないがしろにされている。浮舟をめぐって、匂宮と薫が入れ替わり立ち替わり演じる好き放題も、リアルを通り越して「えぐい」という感じ。

だから、私が中学生の頃に覚えた戸惑いにもつながるんですけど、現代にもいそうなリアルな人々が出てきて、そういうえげつないことをしているのを読むと、鏡をとおして自分の嫌な面を見せられるようなところがある。その意味では『源氏物語』は、決して心癒やされるお話ではないと思います。

でもそのリアリティは、一方では『源氏物語』の文学としての価値にもつながっています。

優れた文学を形成する要素には、作者がどこまで登場人物に対して残酷になれるか、ということもあります。私は『源氏物語』の中では源典侍が好きなんです。みんな男女関係に苦しんで、そこから逃れるように出家したり死んでしまったりと、不自由な縛られた人生を送っている中で、彼女だけは年を重ねても自己肯定感を高く持ち、自由奔放に人生を謳歌しています。そして出家後も色めいた気持ちを失わない。でもそんな彼女についても、老いて目が落ちくぼんでいるなど、「老醜」という残酷な面の描写がごまかすことなくなされています。

優れた文学を形成する要素には、作者がどこまで登場人物に対して残酷になれるか、ということもあります。私は『源氏物語』の中では源典侍が好きなんです。みんな男女関係に苦しんで、そこから逃れるように出家したり死んでしまったりと、不自由な縛られた人生を送っている中で、彼女だけは年を重ねても自己肯定感を高く持ち、自由奔放に人生を謳歌しています。そして出家後も色めいた気持ちを失わない。でもそんな彼女についても、老いて目が落ちくぼんでいるなど、「老醜」という残酷な面の描写がごまかすことなくなされています。

先ほどの夕顔の変死事件にしても、主人公のエピソードとしては、不都合極まりないものです。でも紫式部は、同じ「夕顔」巻で、「こういうことは、源氏の君が人目を気にして隠していらしたのもお気の毒で、すべてを書くのは控えていたのですが、『帝の皇子だからといって、どうして間近で付き合っていた人までが完全無欠なお人のように褒めてばかりいるのか』と、作り話のように言う人がいるから書いたのです」と、断っています。つまり紫式部は、『源氏物語』を作り話と受け取ってもらっては困ると考えていたわけです。

「蛍」巻の中で、物語はどんな非現実的な設定でも、極端な善悪が描かれても、それらはすべて「この世のほかのことならずかし」という、有名な物語論が語られますね。これは「物語は現実の反映である」とする、紫式部の文学に対する根本姿勢を表しています。

そこには、宮仕え前はもちろん(『源氏物語』の原型は出仕前に書かれ、それが評判となりスカウトされたと言われています)、出仕後はなおさら、彰子中宮のサロンを盛り上げるためにも、「これまでと同じものを書いていてはだめだ」という彼女の決意もあったでしょう。現代でも、作家が最新のAIを取り入れて作品を書いたりしていますが、同様に紫式部も、新しい試みをしようと考えたはずです。当時、仮名で書かれた物語は、漢文で書かれた歴史書よりも一段劣るものだとされていましたが、大人の鑑賞にたえる、おとぎ話ではない物語を書くことで、歴史書にまさるとも劣らぬものを作ろう、という覚悟があったのだろうと想像しています。

リアルすぎるからこそ、初めは嫌悪感や違和感を覚えてしまうこともあると思いますが、人生の経験を積んでいくと、なるほどと納得できるところが増えていきます。少なくとも私はそうでした。そこに、時代や国境を越えて読み継がれる普遍性があるのだと思います。

自分のテーマで古典を楽しむ

──現在、高校では「古典の意義や価値について探究する」ことなどを目標にした選択科目「古典探究」が設置されています。古典について自分なりに探究していくためには、そもそも古典に深く親しむためには、どのようなことが必要でしょうか。

今、ちょうど大河ドラマ「光る君へ」をやっていますね。私自身、大河については戦乱の時代の武士の話などが多いイメージだったので、平安王朝を舞台に、女性作家を主人公として設定しているというだけで、すごく画期的なことだと思って、喜んでいます。

ドラマが好きな人はそこから入ればいいし、漫画から入ってもいいし、それぞれの好みに応じて好きなように楽しんでほしい、と思っています。

私ももともと文学少女だったわけではなく、歴史や民俗学のほうに興味があったので、古典もそれを深く知るための素材として読んでいるところがありました。物語を読んでは、そこに出てくる人物の関係図や系図を作るのが好きだったんです。

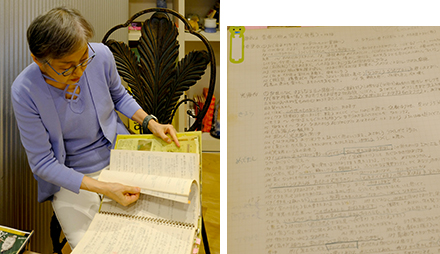

また、小さい頃から漫画を描くのが大好きだったこともあって、『竹取物語』を読んで、それを絵本にしたりもしていました。絵に描くためには見た目に関する情報が重要ですから、登場人物がどんな容貌に描かれているか、どんな身体描写がされているかなどを、古典文学を読むたびに逐一書き出していました。それによって、例えば『源氏物語』では、「きよら」「めでたし」などの形容の語が、いつどんなときに使われているか、源氏の成長に伴ってどのように変化しているか、といったことが一目瞭然になります(写真参照)。こういうノートは仕事に関係なく、個人的な趣味で高校時代からずっと作っています。ほかにもテーマごとにファイリングしており、それとは別に読書ノートも書いていて、それだけでも49冊目になっています。すべて足すと100冊くらいでしょうか。結果的には、こうしたファイルやノートが仕事に役立ったりもするんですよね。

また、小さい頃から漫画を描くのが大好きだったこともあって、『竹取物語』を読んで、それを絵本にしたりもしていました。絵に描くためには見た目に関する情報が重要ですから、登場人物がどんな容貌に描かれているか、どんな身体描写がされているかなどを、古典文学を読むたびに逐一書き出していました。それによって、例えば『源氏物語』では、「きよら」「めでたし」などの形容の語が、いつどんなときに使われているか、源氏の成長に伴ってどのように変化しているか、といったことが一目瞭然になります(写真参照)。こういうノートは仕事に関係なく、個人的な趣味で高校時代からずっと作っています。ほかにもテーマごとにファイリングしており、それとは別に読書ノートも書いていて、それだけでも49冊目になっています。すべて足すと100冊くらいでしょうか。結果的には、こうしたファイルやノートが仕事に役立ったりもするんですよね。

そんなふうに、各自の興味に従って古典にアプローチするとよいのではと思います。スポーツが好きなら蹴鞠について徹底的に調べてみる、車が好きなら牛車や網代車等について調べて発表してみるなど、自分の好きなことを入り口にすると楽しめるんじゃないでしょうか。

最近では山崎ナオコーラさんの『ミライの源氏物語』をおもしろく読みました。ロリコン、不倫、ルッキズムなど、現代的なテーマから古典作品を読み解いていくというのは、すばらしい試みだなと思いました。

過去からのバトンを受け取る

──最後に、全国の高校生や学校現場の先生方に向けて、メッセージをお願いします。

大昔に書かれた物語なんて縁遠い、と感じる人も多いでしょうが、やはり代表的な古典文学は、千年、何百年と読み継がれてきた超ロングセラーですから、絶対におもしろい、ということを伝えたいです。

古典が苦手な高校生にもオススメしたいのは、『宇治拾遺物語』です。教科書にもいくつかお話が載っていますが、一つ一つがすごく短いので、無理なく読める。内容もおもしろいものばかりです。例えば、「平貞文、本院侍従の事」では、好きな女性への恋を諦めるために、その人の排泄物を盗もうとする、とんでもない男の話が描かれています(笑)。この平貞文の話も含めて、芥川龍之介が「鼻」など多くの短編の題材にしたことでも有名なので、そちらから入ってもいいでしょう。また最近では、町田康さんがすばらしい現代語訳をされています。

古典が苦手な高校生にもオススメしたいのは、『宇治拾遺物語』です。教科書にもいくつかお話が載っていますが、一つ一つがすごく短いので、無理なく読める。内容もおもしろいものばかりです。例えば、「平貞文、本院侍従の事」では、好きな女性への恋を諦めるために、その人の排泄物を盗もうとする、とんでもない男の話が描かれています(笑)。この平貞文の話も含めて、芥川龍之介が「鼻」など多くの短編の題材にしたことでも有名なので、そちらから入ってもいいでしょう。また最近では、町田康さんがすばらしい現代語訳をされています。

ろくな印刷技術もない時代に、膨大な物語を書き写してまで残してきたということは、それだけ多くの人が心を打たれてきたということ。時代によって、読む人によって、受け取るものは違うでしょうが、優れた作品には、必ず未来へのメッセージが含まれています。数え切れない人々がそうした読書体験をしてきて、そのメッセージが、リレーのバトンのように、過去から今の私たちにもつながっています。

だからこそ、古典を読むと、「自分は一人じゃない」という感覚を得られるのだと思います。冒頭でもお話ししたように、私自身は幼い頃、生きづらさを感じて、「どこにも居場所がない」という思いを抱えていました。そうしたときに古典を読むと、大昔の世界の中にふと自分に似た人を見つけて共感できたり、自分の生きる場所や意味を再確認できたりということが起こります。

2024年7月31日都内某所にて

「原文で読まなきゃ」と無理に構えなくてもいい。ギリシャ神話やシェイクスピアの戯曲でも、原文で読んでいる人のほうがずっと少ないでしょう。翻訳で十分に楽しむことができます。難しければ、現代語訳でも漫画でもよいから、まずその世界に飛び込んでいってほしいです。教える側の先生にも、なるべく敷居を低くしながら、身近な古典の魅力を発信していただきたいと思います。

──ありがとうございました。

『国語教室』第122号より転載

プロフィール

大塚ひかり(おおつか ひかり)

古典エッセイスト。1961年横浜市生まれ。早稲田大学第一文学部日本史学専攻。個人全訳『源氏物語』全6巻、『源氏物語の教え──もし紫式部があなたの家庭教師だったら』『やばい源氏物語』『嫉妬と階級の『源氏物語』』など著書多数。

詳しくはこちら

一覧に戻る