いま、漱石を読む

第1回『こころ』の「心」を読む――『こころ』①

石原千秋

2016年12月9日は漱石没後100年、2017年2月9日は生誕150年となります。本人が生きて活躍した時代から一世紀以上たっても、いまなお愛される漱石は、まさに、「国民的作家」であるといえるでしょう。節目となる今年から来年にかけて、いま、漱石を読む意味を、一緒に考えてみませんか。

人は時として自由のためなら命を投げ打つことさえある。この自由は心の自由と行動の自由だが、行動の自由は心の自由の現れと考えられているだろう。しかし、人の「心」はいつまでその特権性、すなわち精神の自由を誇っていられるだろうか。

私たちの心が外的な条件に制約を受けているという考え方は、いまや常識に属するだろう。もし、人工知能にある一つの条件に対して百通りの反応を教え込んだら、それは生きた人間より「心」が豊かなことになるだろうか。こんな想像をしてみたくなる時代に、夏目漱石『こころ』はどんな意味を持つだろう。この問いを考えるために、大正3年当時『こころ』は決して自然な小説ではなかったかもしれないということを、ごく簡潔に書いておこうと思う。

「女のからだ」というフロンティア

近代日本に輸入された資本主義は、フロンティアという言葉と密接に関わりがある。資本主義は次々とフロンティアを「発見」してきた。

文学にとってのフロンティアも未知の領野だった。近代小説は新しいものを伝えるのが重要な役割だった。近代小説は「新しいもの」を次々と取り替えていくやり方で生き延びてきたから、「新しいもの」は次々と変わっていく。たとえば、近代は「自由」が多くの人に与えられた時代だ。その「自由」が「流行」を生み出す。近代とは「流行」の時代である。たとえば、ファッションは流行現象がなければ成立しないジャンルである。

人間のバースコントロールや生殖技術を告発的に研究してきた荻野美保が、『女のからだ』(岩波新書)を刊行した。生物がすべてそうではないが、人間は女性だけが子供を産む。医学にとっての女性の体は生殖技術という名の、そこから利潤を生み出すことができるフロンティアとなった。いまでは子供を産むほとんどすべての段階を、自分の体を使わずにアウトソーシングしてできてしまうところまで生殖技術は「進歩」している。資本主義において「女のからだ」がフロンティアだということを理解するためには、「男の体」という本がほとんど書かれない事実を挙げるだけで十分だろう。

「女のからだ」は文学にとってもフロンティアだった。明治維新以降、日本に進化論が入って来た。進化論は生物学だから、動物には雄と雌がいるという当たり前のことが「問題」として浮かび上がってきた。これを人間に当てはめると、男と女がいるということになる。それが、明治の中頃に男性知識人の間で「両性問題」としてクローズアップされた。逆に言えば、男性知識人にとって、それまで女性は男性と同じレベルの「問題」としては頭の中になかったのだ。「男子と女子とは本来絶対相異なるものにあらで、親しくこれ人類なり」(『男女之研究』明治37年)などという文章を読むと、この文章の向こうにそうは思っていなかった多くの読者が見える。この本は当時として決して特別な本ではない。当時の本が読めるレベルの中間層にとっても、女性は男性と同じ人類ではなかったのだ。

「両性問題」は生物学的領域だが、それが次第に心の問題に移っていくことになる。明治30年代頃から『婦人の心理』というような本が多く刊行される。男性知識人の関心の領域が「女性の体」から「女性の心」に移っていくのである。明治30年代には、女性にとって実質的に最終学歴となる高等女学校が普及し始めた。女学生やその卒業生が増えてくる時代だった。男性知識人にとっては、ある程度教育のある女性――品のない言い方をすると「素人女性」が身近にいる日常が出現した。たとえば、電車通勤の時に通学する女学生と身を寄せ合うような経験を日本人ははじめてしたのである。田山花袋は明治40年に『蒲団』で有名になるが、『蒲団』の直前に『少女病』という小説を書いている。少女(実際には女学生)に病的に興奮する中年男性が主人公になっていて、まさに『蒲団』以前と言っていい。この主人公は電車で通勤するが、電車で通学する女学生に興奮する。おそらく、視姦を書いた日本ではじめての小説だろう。この興奮は、明治30年代に流行した女学生小説の総決算でもあった。それは、女学生がいわば風俗となった、すなわち近代文学上のフロンティアになった証である。近代文学は「学校教育を受けた女性」というフロンティアを取り込んでいったのだ。しかし、この女学生小説のテーマこそは「女のからだ」だった。当時女学生小説を読む「読者の期待」は、女学生が堕落することにあった。当時の「堕落」とはセックスをして妊娠することだった。女学生小説とは、読者がどうやって女学生が堕落するのかを楽しみに読む小説だったと言っても過言ではない。

明治も40年代となると「高級な文化」が生まれた。「高級な文化」が生まれるのには、ある一定のエリアに四つの条件が揃うことが必要である。第一は資本である。第二は知識人が集まることである。第三はそれらを享受できるある程度教育を受けた大衆が生まれることである。第四は有り余る時間である。すべて教育と関わる。この四つの条件が整うと、「高級な文化」が一気に花開く。明治期の東京=旧15区は、山の手と大江戸線の内側にほぼ重なるエリアだが、明治40年に約215万人でピークになっている。その後昭和10年にこの旧15区のエリアの人口は225万人で微増にしかなっていない。東京の都心は明治40年頃にほぼ完成したのである。明治40年に日本の「近代文化」が開花したのは、こういう理由からなのである。この時代に、近代文学が自然主義文学という形で一気に開花した。夏目漱石のデビューもこの時期だから、とても幸運だったと言っていい。「近代文学はいつからか」という問題が議論になることがある。以前は二葉亭四迷の『浮雲』からだったかもしれないが、いまでは明治40年前後の自然主義文学の時代から近代文学が開花したという説をとる人が多くなっている。明治20年頃の『浮雲』の試みと『小説神髄』の理論が、20年かけてようやく一般化したのである。

それを「女の謎」、すなわち「心」の問題に変換したのが漱石文学だった。

「女の謎」というフロンティア

正岡藝陽『婦人の側面』(明治34年)には「女は到底一箇のミステリーなり、其何れの方面よりも見るも女は矛盾の動物なり」という一節がある。女は体の問題ではなく心の問題であると言っているのである。この時代から徐々に「心」が問題になり始めてきていることがわかる。ポイントは「ミステリー」や「矛盾」である。すなわち、女性の自我を統一的に把握できないのである。あるいは、女性は統一的な自我を持つ存在とは認識してはいなかったのである。漱石文学をよく読んでいれば、「矛盾」という言葉に反応するだろう。『三四郎』の三四郎が上京して同郷の先輩の野々宮宗八を大学に訪ねたあと、池の端にしゃがんでいる場面。美禰子が三四郎の前を通り過ぎて、三四郎は一言「矛盾だ」と言う。三四郎は「わからない」と言っているのである。「矛盾だ」という言葉は、東京帝国大学のエリート学生だから出た言葉ではなくて、ある程度教育を受けた男性に共通する女性の見方だったのだ。

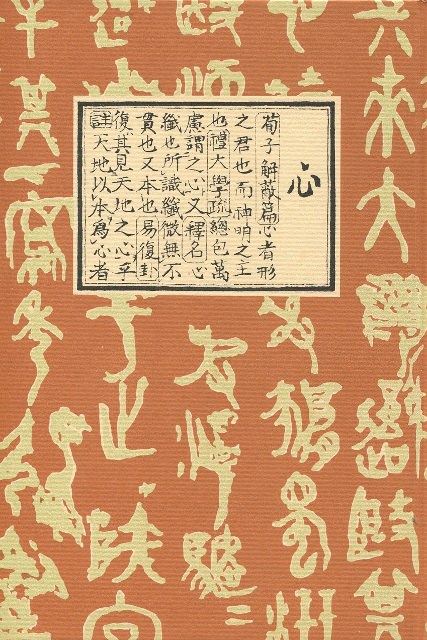

▲『こころ』の初版復刻本

白雨楼主人『きむすめ論』(大正2年)に「知り得たるが如くにして不可解なる者は處女の心理作用である、言はんと欲する能く言はざるものは處女の言語である、問へども晰かに語らざる者は處女の態度である、知って而して知らずと謂ふものは處女である、想ふて而して語らざるものは處女の特性である、不言の中に多種多様の意味を語るものは處女の長所である」という一節がある。「先生」にはお嬢さんのことがわからず、その「心」を自分の「心」で考え続けるが、それが当時として女性のとらえ方の一つなのだというのがよくわかる。

漱石は「女の謎」を書き続けた作家である。『こころ』も例外ではなかった。「先生」があれほど逡巡するのは、人間不信に陥ったからという理由だけではなかった。女性という存在それ自体が、決して解くことができない「謎」だったのだ。「先生」がどうしてあんなにKに敵意を持つのか。それはお嬢さん=静が信じられないからなのだ。信じられないのはKではなく、お嬢さん=静であり、その根底には「女の謎」という名の女性不信があった。「先生」の「心」は、その「女の謎」の周りをぐるぐる回り続ける。「先生」の「心」には「終わり」がない。それが、「先生」の「私だけの経験」だった。漱石は、小説に「心」という名のフロンティアを開拓したのである。しかも「先生」は、「思想」は「経験」から生まれるものだと言う。ここに「人は誰でも一生に一篇は小説を書くことができる」という小説観の起源がある。すなわち、『こころ』によって近代文学は「個人の経験と内面」という無限のフロンティアを手にしたのだ。だから、個人主義が重視され、先の小説観が生きている限り、『こころ』は近代文学の頂点に君臨し得るのである。

『国語教室』第104号(2016年11月)より

著者プロフィール

石原 千秋 (いしはら ちあき)

1955年生まれ。早稲田大学教育・総合科学学術院教授。専攻は日本近代文学。夏目漱石から村上春樹までテクスト分析による斬新な読解を提供しつつ、国語教育への問題提起も果敢に行っている。著書に『漱石入門』(河出文庫)、『読者はどこにいるのか 書物の中の私たち』(河出ブックス)、『国語教科書の中の「日本」』(ちくま新書)など多数。

詳しくはこちら

一覧に戻る