日本語の展望台から

第3回 5時までの仕事は,5時までやらなくていい?

定延利之

- 2025.02.06

1.時間表現の「まで」と「までに」

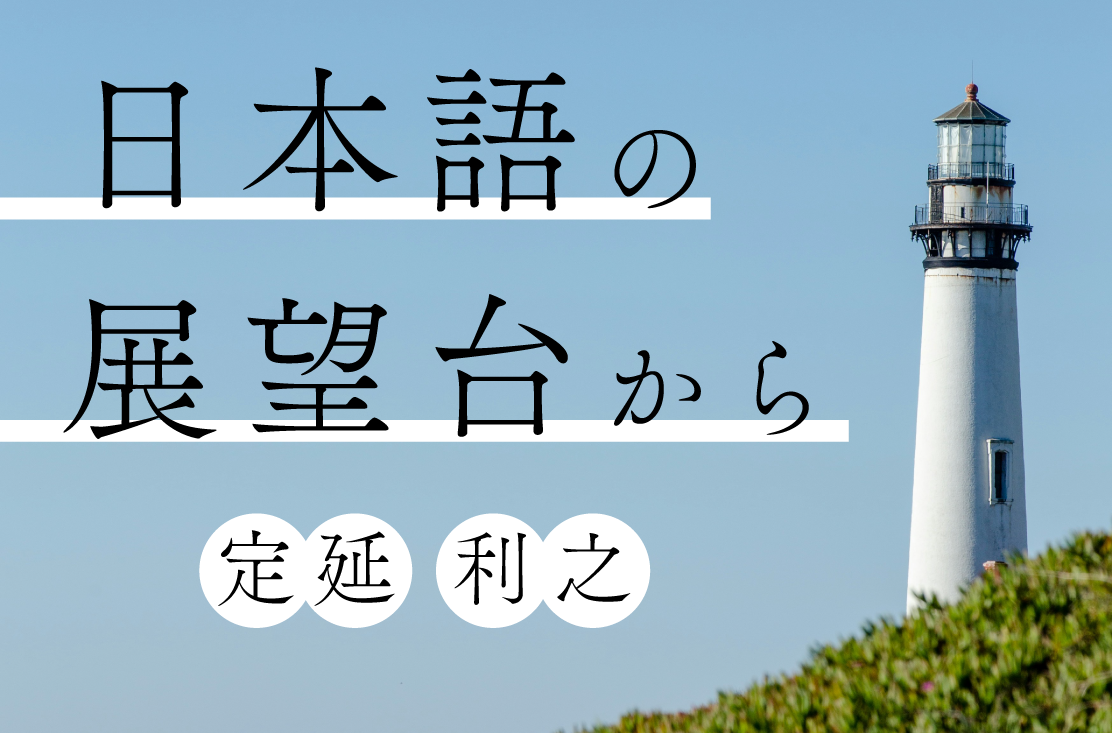

「8時まで家事をした」と言えば,家事は8時で終えたのであり,「8時までに家事をした」と言えば,8時の前に家事をしたのである,というのが大多数の日本語母語話者の判断である。アンケート調査の結果を図1と図2に示す。

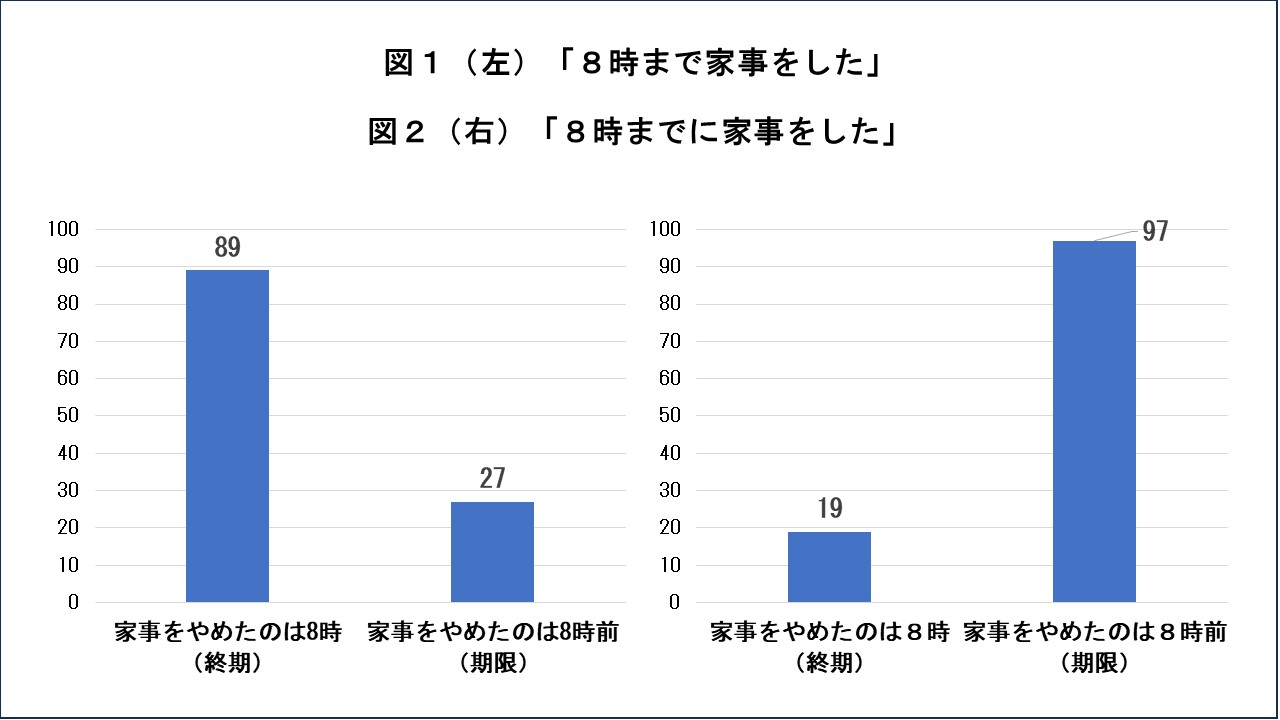

名詞(「8時」)ではなく,節(「親が戻ってくる」)に「まで」「までに」が付く場合も,やはり同様である。「親が戻ってくるまで家事をした」と言えば,家事を終えたのは親が戻った時点であり,「親が戻ってくるまでに家事をした」と言えば,家事を終えたのは親が戻ってくる前だという判断が多い(図3・4)。

これらの多数派の判断によれば,時間表現の「まで」は家事の終期を,「までに」は家事の期限を表すということになる。

なお,念のために付け加えれば,「~までに家事をした」という文について,<期限前に家事をすっかりやり終えた>と解釈する人が結構いるが,この<すっかり終えた>という解釈は必須ではない。たとえ一瞬でも,期限の前に家事をやっていれば,「~までに家事をした」ことになるからである。それにそもそもよく言われるように,「家事には終わりがない」ではないか。

2.時間表現の終期と期限

上で述べたのは,単独では終期を表しやすい「まで」が,それに「に」が後接して「までに」になることによって,期限を表しやすくなる,ということである。

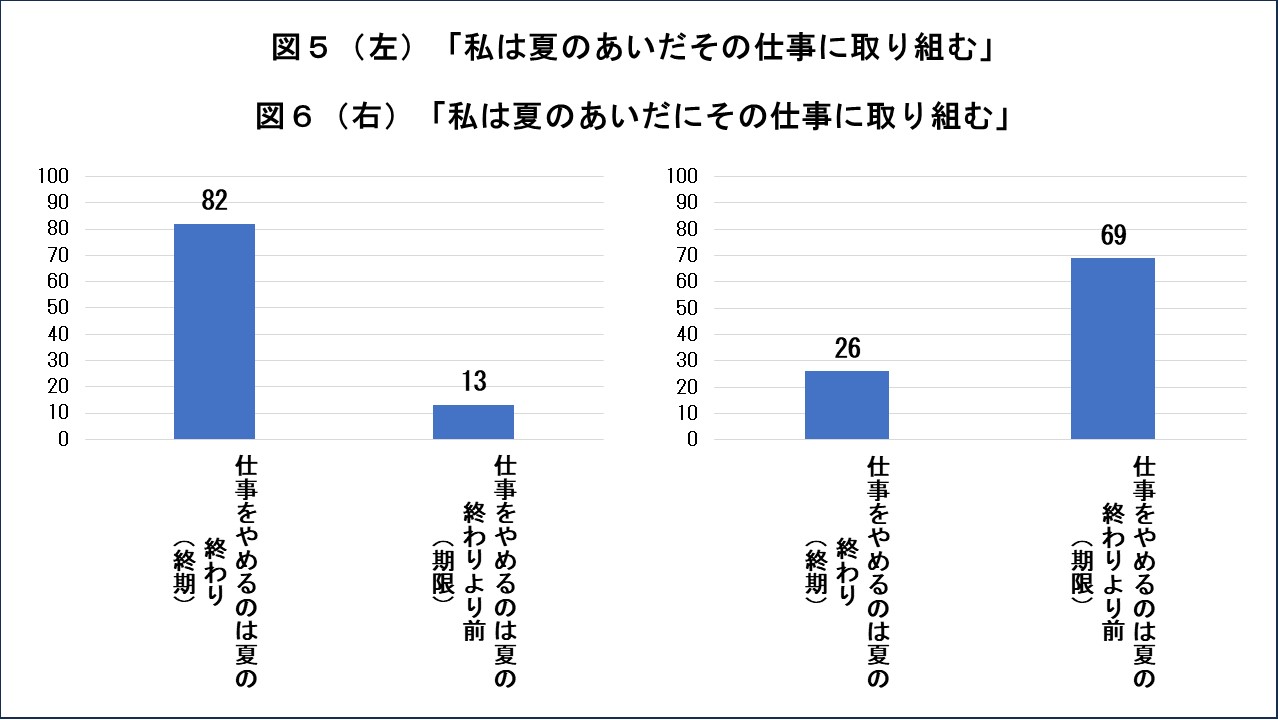

これと同じことは,「あいだ」と「あいだに」にも観察できる。「私は夏のあいだその仕事に取り組む」と言えば,その仕事をやめるのは夏の終わりだという判断が多い(図5)。これは,夏の終わりはその仕事の終期という判断である。ところが,「に」を加えて「私は夏のあいだにその仕事に取り組む」と言えば,その仕事をやめるのは夏の終わりよりも前だ,という判断が多くなる(図6)。これは,夏の終わりはその仕事の期限という判断である。

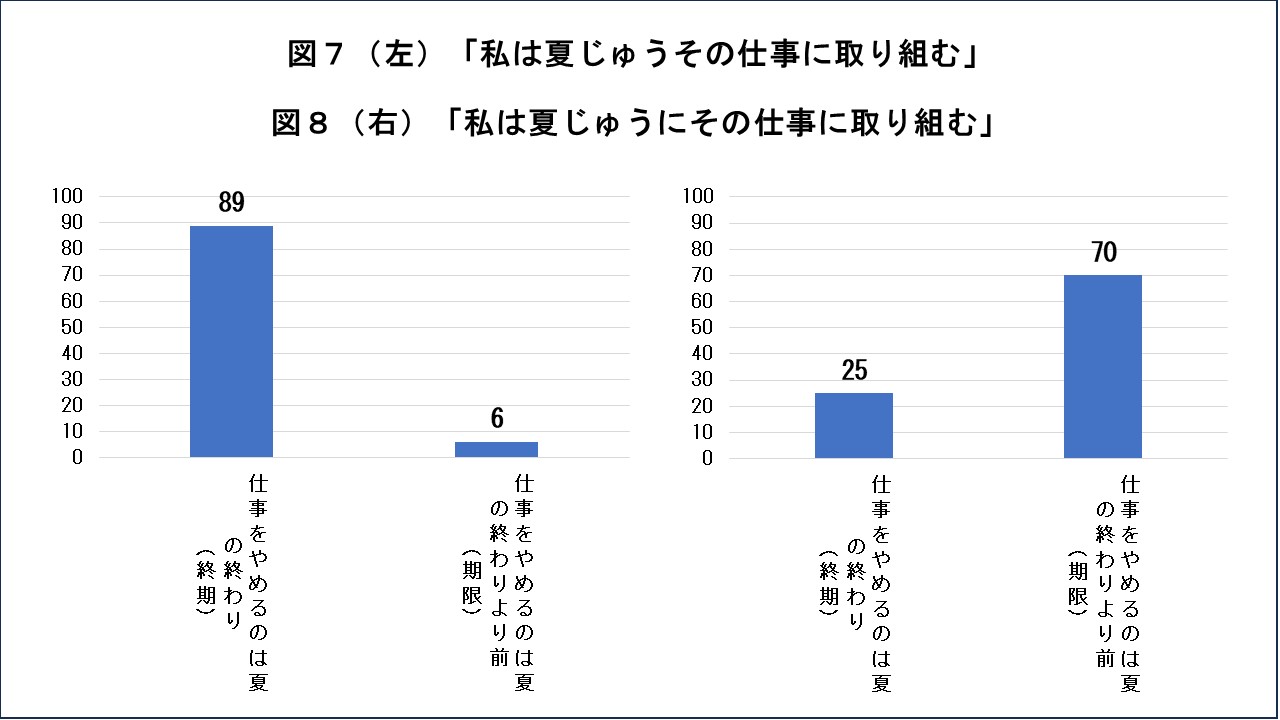

「じゅう」と「じゅうに」も同様である。「私は夏じゅうその仕事に取り組む」と言えば,仕事をやめるのは夏の終わりで,夏の終わりは終期,「私は夏じゅうにその仕事に取り組む」と言えば,仕事をやめるのは夏の終わりの前で,夏の終わりは期限という判断が多い(図7・8)。

このように,「終期表現に「に」を加えると期限表現になる」ということが,それぞれの語を越えて一般的に成り立っている。

なぜだろう?

3.全称量化と存在量化

「終期」と「期限」という時間的な概念は,「全称量化」「存在量化」という,より一般的な概念が時間領域に具体化したものととらえ直すことができる。

「全称量化」「存在量化」とは何か?

たとえば,「このクラスの生徒はワクチンを打ちました」と聞いて,そのクラスの生徒は全員残らずワクチンを打ったのだと解釈すれば,表現対象(このクラスの生徒集団)について「構成要素(つまり生徒)の全てがそうである」と解釈したことになる。これが全称量化の解釈である。

そして考えてみれば,終期とは,時間という領域での全称量化である。というのは,終期とは,表現される事態(たとえば先の例「8時まで家事をした」なら家事)が,その時点に到る全ての時点(たとえば7時0分,7時1分,7時2分,……,7時59分)の全てに観察できる,ということだからである。

またたとえば,「生徒が伝染病に感染したので当分の間,このクラスは閉鎖します」と聞いて,そのクラスの生徒の中に感染者が少なくとも1人出たのだと解釈すれば,表現対象(このクラスの生徒)について,「少なくとも一部の要素(少なくとも1人の生徒)はそうである」と解釈したことになる。これが存在量化の解釈である。

そして期限とは,時間領域での存在量化である。というのは,期限とは,表現される事態(家事や取り組み)が,その時点に至る全ての時点のうち,少なくとも1時点では観察できる,ということだからである。

4.空間表現の「じゅう」と「ちゅう」

全称量化と存在量化の違いは,時間以外の領域についても見られる。と言っても,それはもはや新しい話ではない。そもそも上で見たこと自体,全称量化と存在量化が,モノの集合(あるクラスの生徒たち)という領域にも,時間領域にも見られるということに他ならないからである。ここではさらに,空間領域における全称量化と存在量化の違いを見よう。

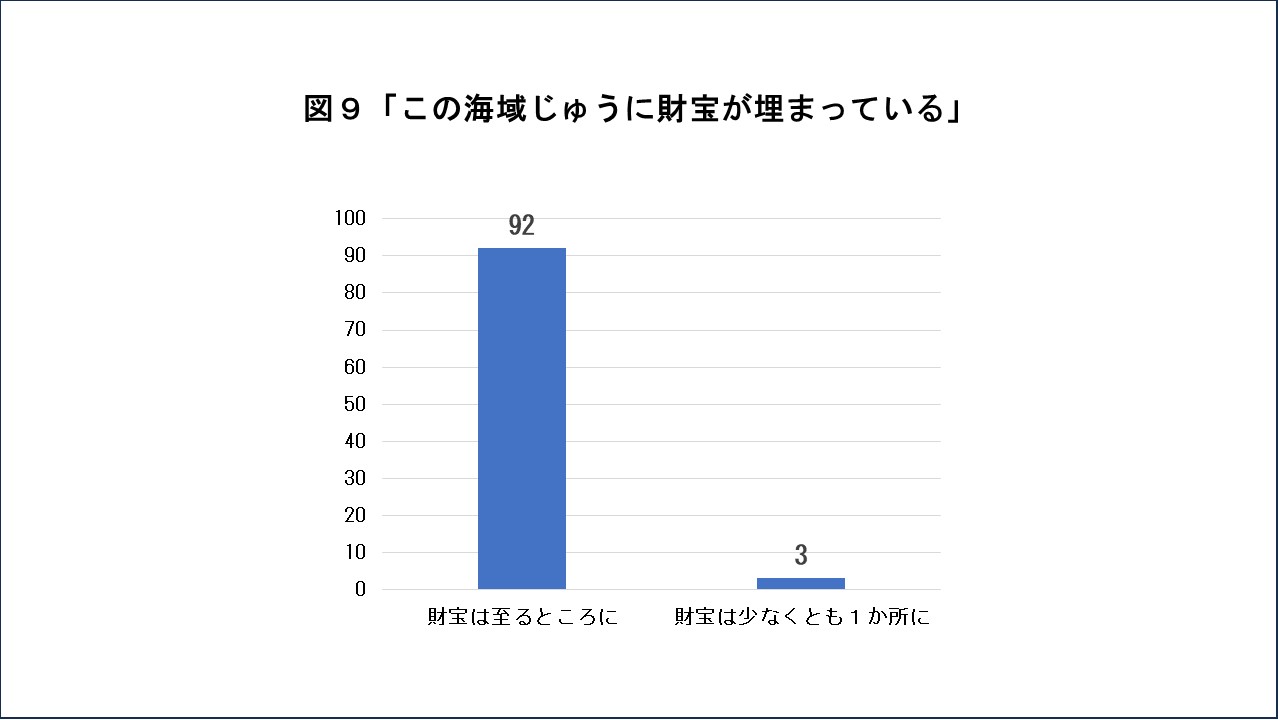

「この海域じゅうに財宝が埋まっている」と言えば,この海域の至るところに財宝がある,というのが大多数の母語話者の解釈である(図9)。この解釈は,問題の海域を構成する,より小さな領域の,全てに財宝がある,ということなので,全称量化の解釈である。

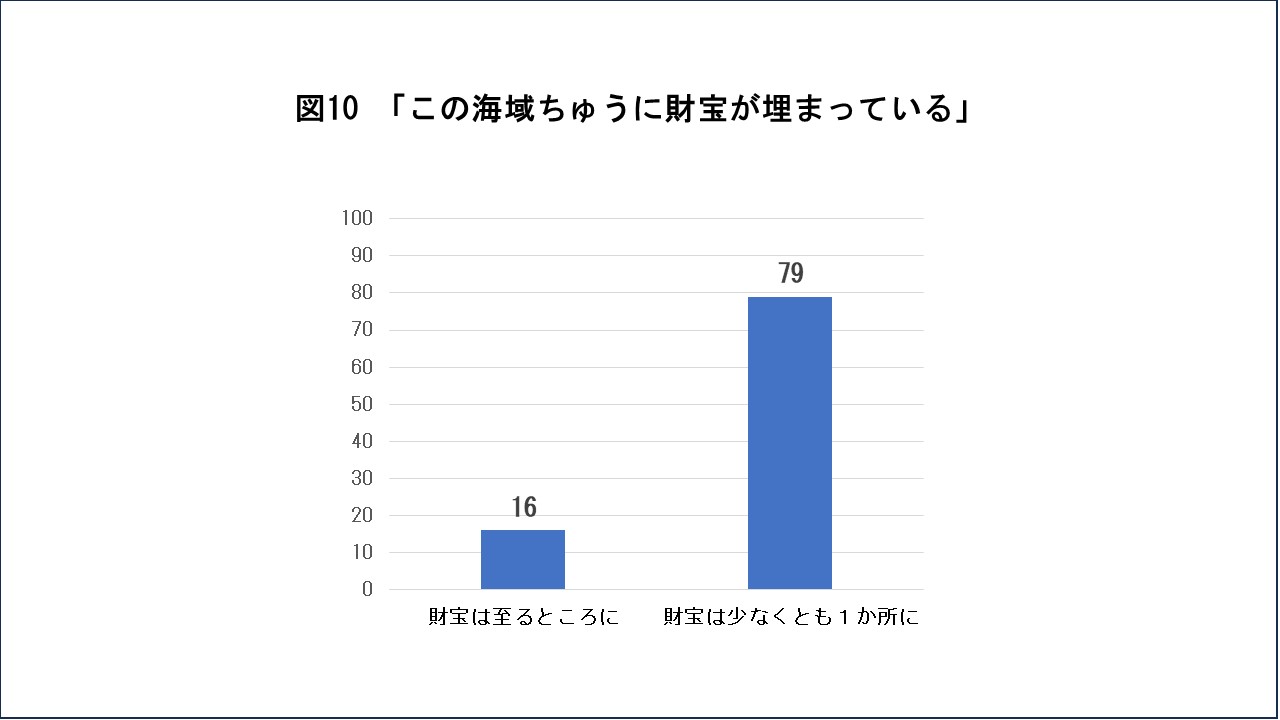

また,「この海域ちゅうに財宝が埋まっている」と言えば,この海域の少なくともどこか1箇所に財宝がある,というのが大多数の母語話者の解釈である(図10)。この解釈は,問題の海域を構成する小領域のうち,少なくとも1つに財宝があるということなので,存在量化の解釈である。

「まで」と「までに」,「あいだ」と「あいだに」,「じゅう」と「じゅうに」,そして「じゅう」と「ちゅう」という具合に,日本語では全称量化と存在量化の表現が似ている。この点,中国語は異なるが(※),ここでは日本語に話を絞る。

5.時間表現の「まで」と「までの」「までだ」

すでに見たように,「8時まで」とは終期の表現である。だが,「の」を加えて「8時までの」とすると,終期だけでなく,期限の解釈も自然になる。

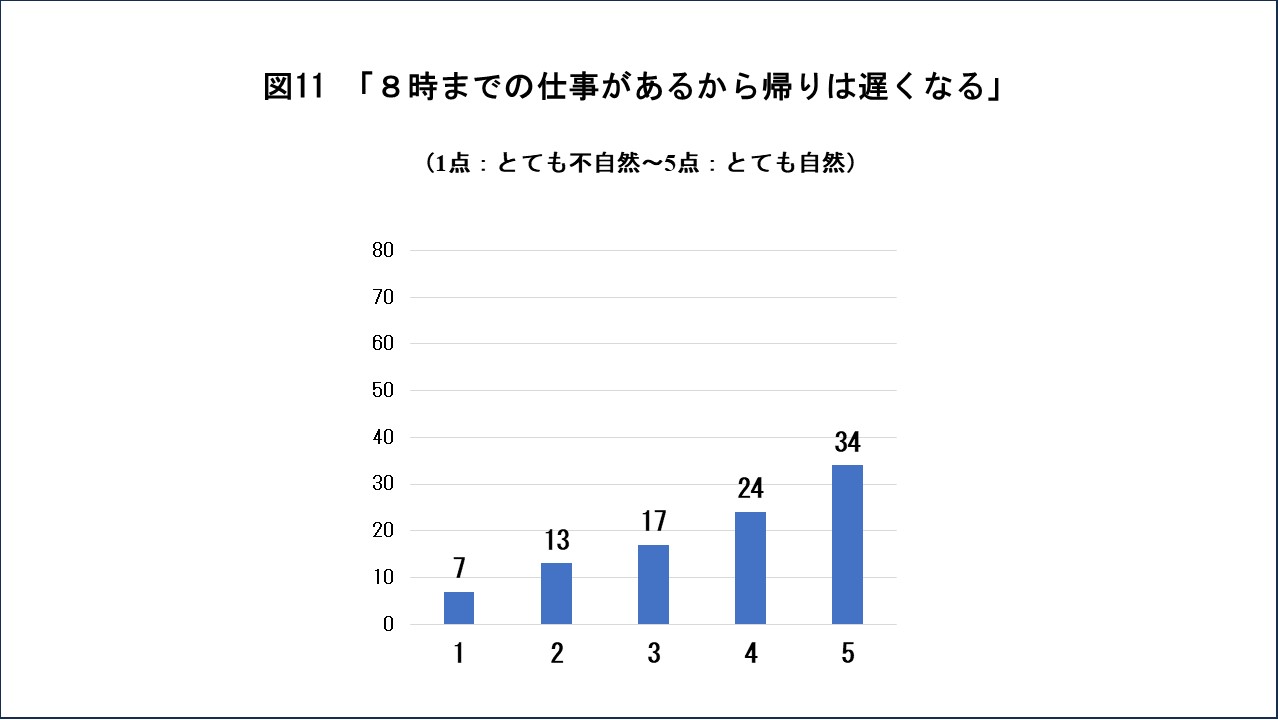

たとえば,「8時までの仕事があるから帰りは遅くなる」という文は,母語話者に総じて自然と判断される(図11)。この文の場合,帰りが遅くなるのは,仕事をやめるのが8時(終期)だからだろう。つまり「までの」は終期の表現である。

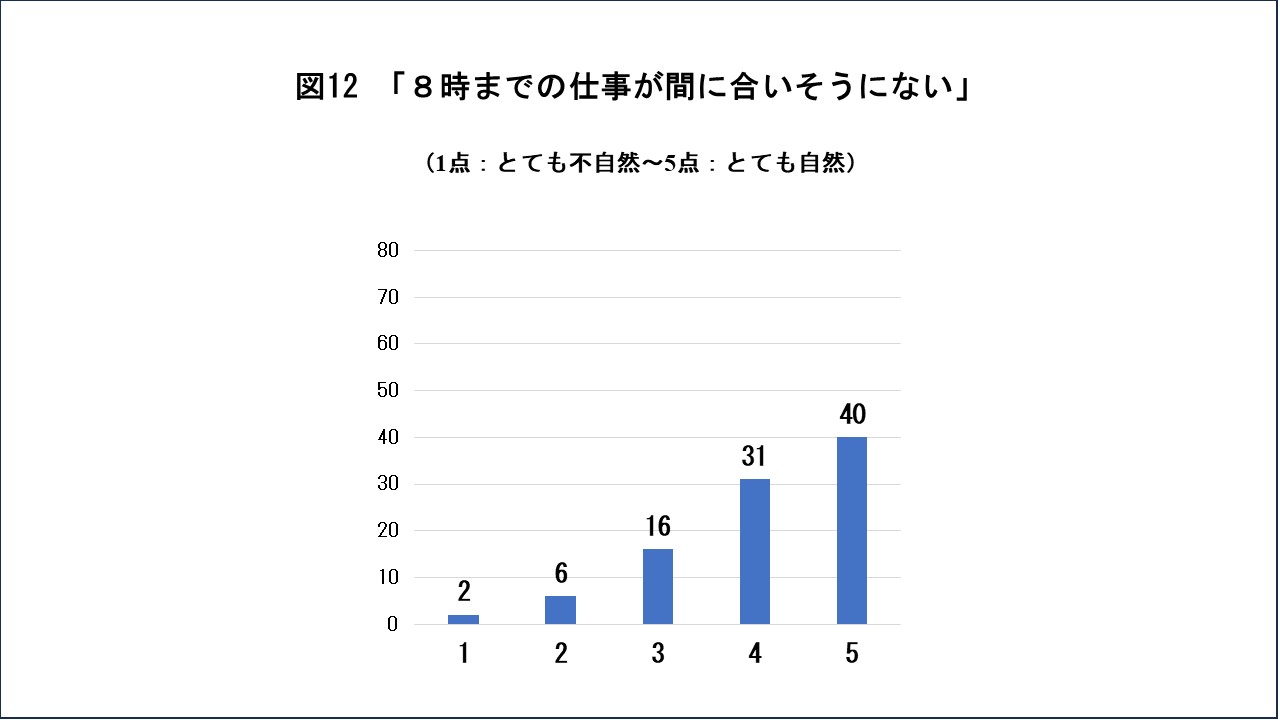

ところが,母語話者には,たとえば「8時までの仕事が間に合いそうにない」という文も総じて自然と判断される(図12)。この文の場合,「間に合いそうにない」というのは,期限に間に合いそうにないのだろう。ここでは,「までの」は期限の表現である。

このように,終期の表現であったはずの「まで」に,「の」を加えると,それですっかり様変わりしてしまうわけではないけれども,期限の意味が出てくる。

今回の表題「5時までの仕事は,5時までやらなくていい?」も,このことを利用している。この前半部「5時までの仕事」の「までの」を期限と解釈すれば,仕事は5時前にやめてもよいことになるので,後半部につながる。もっとも,この後半部「5時までやらなくていい」には,「5時までやるということは必要ない」といういまの解釈の他に,「5時までは,やらずに遊んでいてよい」という解釈もあるので,さらに読者を面食らわせてしまったかもしれない。

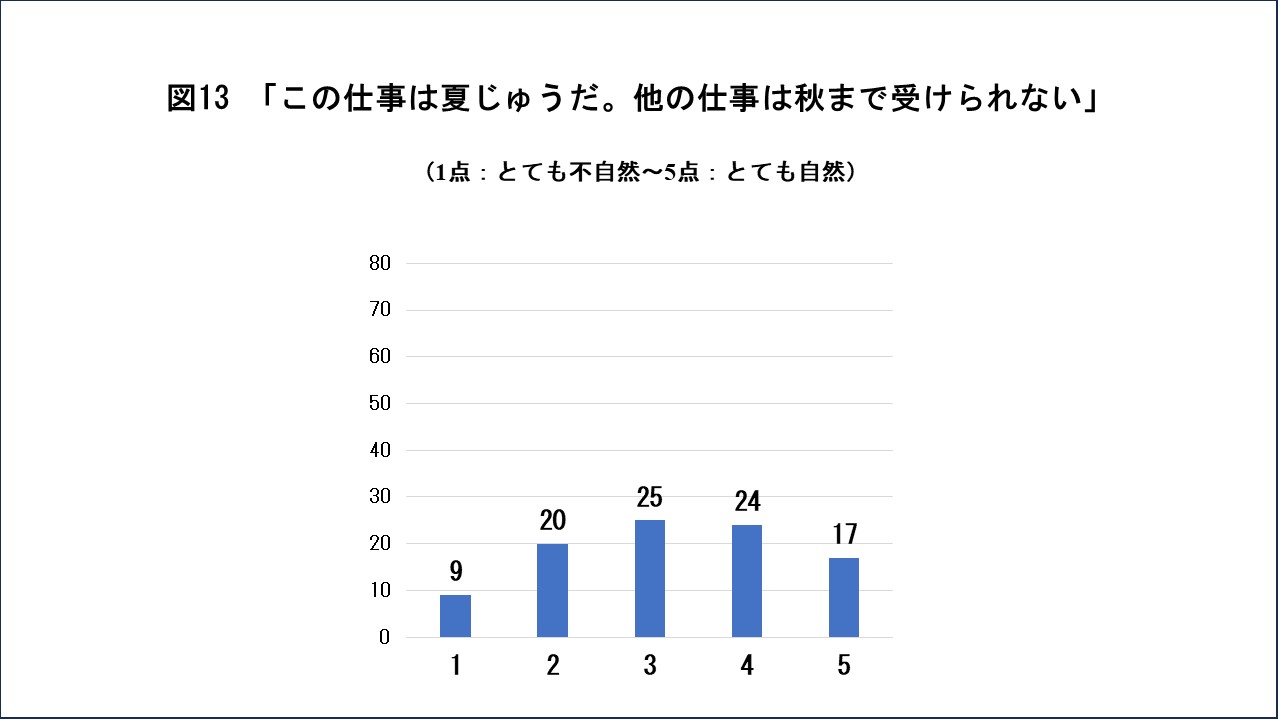

「の」と同じことは,「だ」にも観察できる。今度は「じゅう」の例を挙げてみよう。「この仕事は夏じゅうだ」の「じゅう」には,終期と期限の2つの意味がある。「この仕事は夏じゅうだ。他の仕事は秋まで受けられない」は,多数の母語話者に自然と判断される(図13)。他の仕事を秋まで受注できないのは,この仕事が夏の終わりまで続くからだろう。この「じゅう」は終期の意味である。

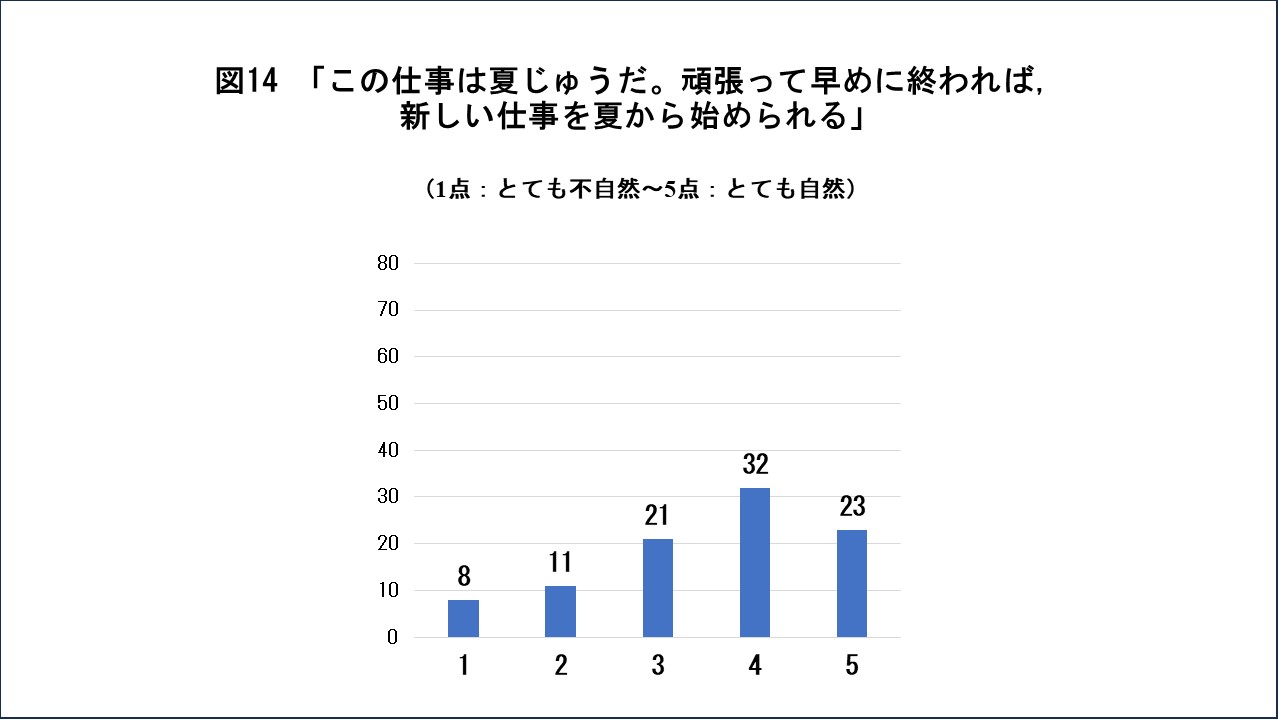

他方,やはり大勢の母語話者に自然とされる「この仕事は夏じゅうだ。頑張って早めに終われば,新しい仕事を夏から始められる」(図14)は,第2文がはっきりと語っているように,「夏じゅう」が期限を意味している。ここでは,終期の表現であったはずの「じゅう」に「だ」が加わることにより,期限の意味が生じている。

なぜ,「の」や「だ」が終期表現に期限の意味をもたらすのだろう?

6.そもそもモノとは?

種明かしをしよう。

「の」は格助詞であり,「の」が後ろに付くのは名詞である。「だ」は判定詞であり,「だ」が後ろに付くのも名詞である。「の」や「だ」が付くことによって,直前の語句(例:「8時まで」「夏じゅう」)の名詞らしさが高まる。そして,語句が意味するイメージ([8時まで][夏じゅう])はモノらしくなる。考えてみれば,冒頭で取り上げた「までに」も,「に」は格助詞であり,「に」の直前の語句(「8時まで」「親が帰ってくるまで」)のイメージはモノらしくなっている。

ここで,モノについて考えてみよう。モノとは,金魚鉢にしても,金魚にしても,水にしても,時間的に安定している存在である。金魚鉢は,金魚鉢であって,1秒,2秒,1分,5時間,8年間,じっと見続けても変わることがない。金魚鉢が割れたとすれば,それは割れるというデキゴトのせいである。金魚鉢というモノ自体が静的なイメージであることに変わりはない。

そして,時間的に安定している存在は,「この時点でどうか」「次の時点でどうか」…と,1時点ずつ見ていく操作(これをスキャニングと呼ぶ)とは馴染まない。金魚鉢をじっと見ていても金魚鉢であるように,どの時点のスキャニングも,結果は同じに決まっているからである。

「どの時点でもこうだ」という全称量化は,「仮に1時点ずつスキャニングしてみるとこうなる」という意味である。仮に,の話ではあるが,スキャニングが想定されている。それだけに,時間的に安定していて,そもそもスキャニングの対象になりにくいモノについては,全称量化の意味は成り立ちにくい。

それに対して,「少なくともどこか1時点ではこうだ」という存在量化は,「仮に1時点ずつスキャニングしてみると」という想定を持たない。「どこどこがこうだ」と具体的に言えず,「少なくとも」「どこかで」とぼやけた形になっているのは,そのためである。

モノは時間的に安定している。それは時間的なスキャニングの対象になりにくいということであり,全称量化の意味が薄れるということである。それだけ,存在量化の意味が生じる。

7.領域のシフト

ついでながら言うと,終期から期限へという,以上で説明した名詞化の効果は,時間表現に固有のものであり,他の領域の表現には見られない。鍵となるのが,モノの時間的な安定性,そして「1時点ずつ」という,時間軸に沿ったスキャニングの想定の要否だからである。

すでに見たように,「この海域じゅうに財宝が埋まっている」の「じゅう」は全称量化(至るところ)の意味を持っている。それは「じゅう」の直後に「の」を加えて「この海域じゅうの財宝を君にあげよう」などとしても変わらない。

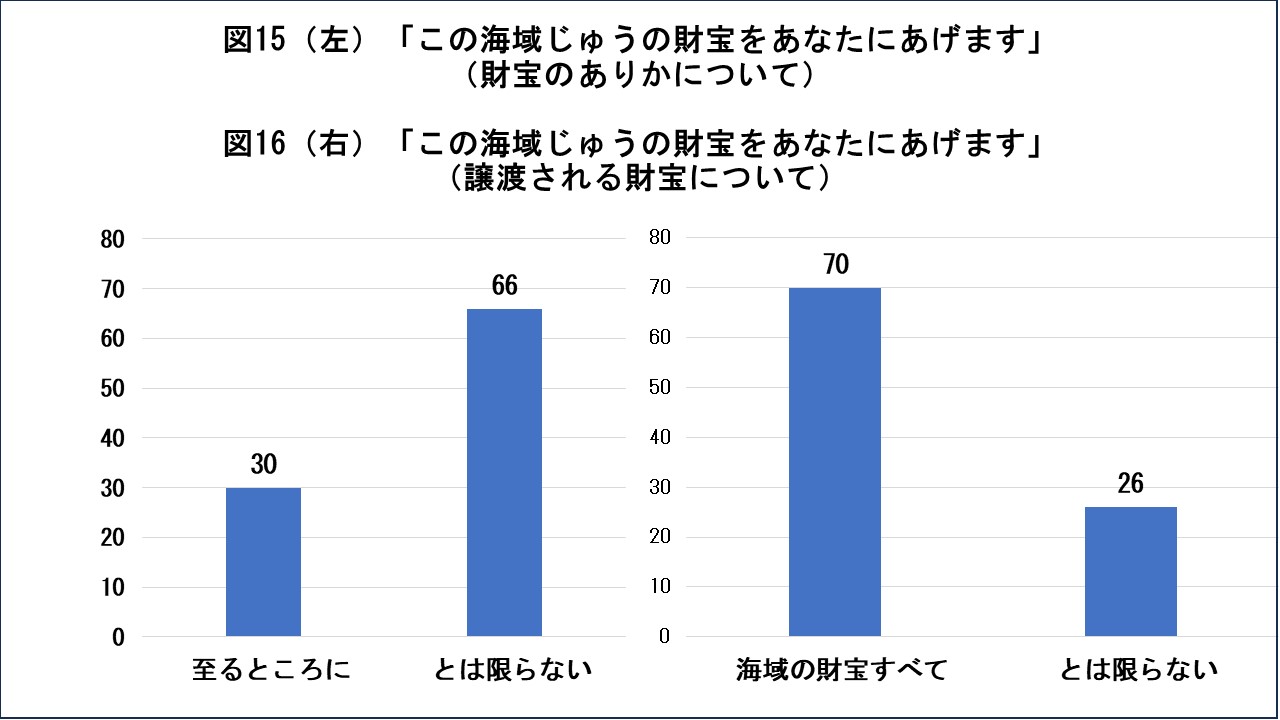

ただし,全称量化の内容は同じではない。「この海域じゅうの財宝をあなたにあげます」の場合,財宝は,この海域の至るところになくてもよく(図15),この海域で見つかった財宝のすべてが聞き手に譲渡されればよいという解釈が生じる(図16)。

これは,全称量化が空間領域ではなく,モノ(問題の海域で見つかった財宝)の集合という領域で実現している解釈である。空間領域から,モノの集合領域へという,領域のシフトも,やはり「の」による名詞化の効果である。

※定延利之 2024 『やわらかい文法』東京:教養検定会議

Sadanobu, Toshiyuki. 2023. “Time cognition based on things and events: Focusing on Japanese and Chinese expressions of points in time, periods of time, ending times, and deadlines.” In Heidi Buck-Albulet, Michaeka Oberwinkler, and Wolfram Schaffar (eds.), Über Grenzen hinweg - Zeichen, Sprache und Kultur in Japan: Festschrift für Viktoria Eschbach-Szabo, München: Iudicium, pp. 244-268.

著者プロフィール

定延利之(さだのぶ としゆき)

京都大学大学院文学研究科教授。無視・軽視されている「周辺的」な現象に目を向け,そこから言語研究の前提を検討している。主な単著に『認知言語論』(2000年,大修館書店),『煩悩の文法』(2008年,筑摩書房,増補版2016年,凡人社),『コミュニケーションへの言語的接近』(2016年,ひつじ書房),『文節の文法』(2019年,大修館書店),『コミュニケーションと言語におけるキャラ』(2020年,三省堂)がある。

一覧に戻る