日本語の展望台から

第9回 いまだけ,ここだけの,ホントの話

定延利之

- 2025.07.30

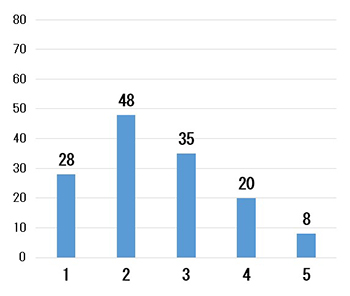

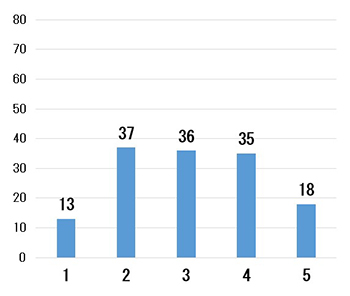

1.「いま」でなくなると減衰する「私」らしさ

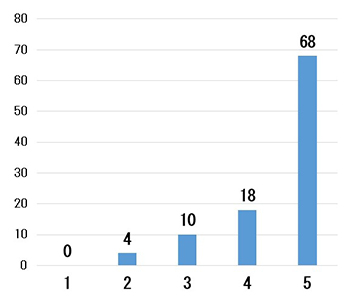

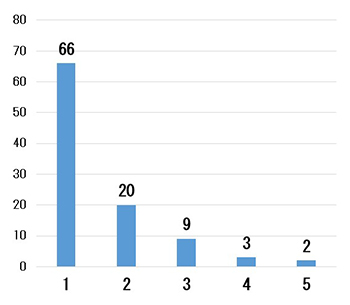

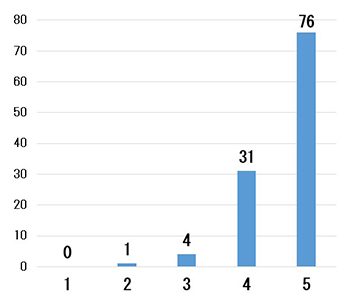

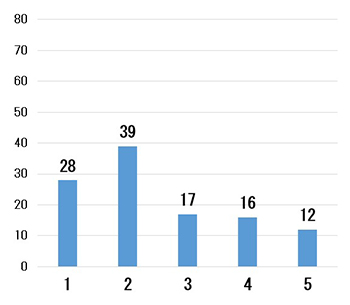

カエルは何類かと問われたら,「両生類だと思う」あるいは「両生類だと思います」のように,「~思う」や「~思います」の形で返答できる。これは自己の考えを述べる言い方である。「ちゃんとした」言い方なら,「私はカエルは両生類だと思う」「私はカエルは両生類だと思います」になる。これと同じ形で他者の考えを表す,つまり「彼はカエルは両生類だと思う」「彼はカエルは両生類だと思います」と言うのは基本的に不自然である。この不自然さを緩和するには,「ている」を加えて「~思っている」「~思っています」のようにする必要がある。が,ここでは「ている」の効果よりも,自分の考え専用の言い方(「~思う」「~思います」)があるということに注目したい。例として,現代日本語母語話者を対象に,「~思います」の自然さについてアンケート調査した結果を,図1(自己の考えの場合)と図2(他者の考えの場合)に挙げる。グラフの縦軸は人数,横軸は自然さである(1点:とても不自然~5点:とても自然)。

図1:「私はカエルは両生類だと思います」の自然さに関するアンケート調査結果

図2:「彼はカエルは両生類だと思います」の自然さに関するアンケート調査結果

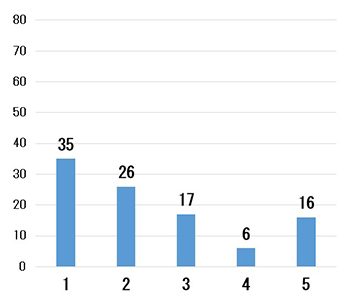

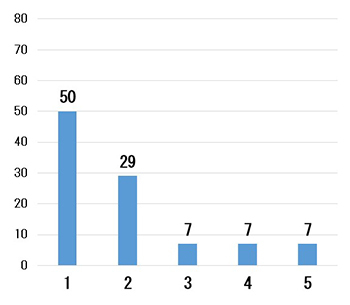

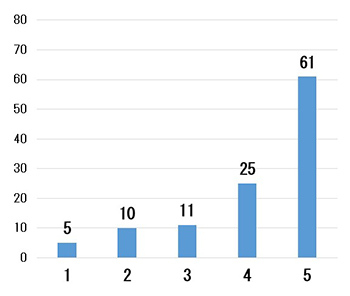

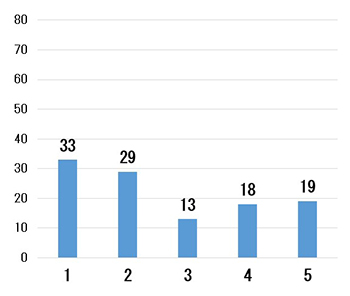

だが,これはあくまで,現在の考えを述べる場合の話である。過去の考えを述べるなら,自己専用の言い方は,もはや無い。たとえば「中学生になるまでは,私はカエルは両生類だと思いました」は,多くの日本語母語話者の判断では,「中学生になるまでは,彼はカエルは両生類だと思いました」と同様に不自然である(図3・図4)。

図3:「中学生になるまでは,私はカエルは両生類だと思いました」の自然さに関するアンケート調査結果

図4:「中学生になるまでは,彼はカエルは両生類だと思いました」の自然さに関するアンケート調査結果

考えではなく,きもちを述べる場合なら,こんなことは起こらない。たとえば,現在の望郷の思いを述べる際には,自己と他者は区別されており(図5・図6),過去の望郷の思いを述べる際にもこの区別は保持されている(図7・図8)。自己専用の言い方は,現在だけでなく,過去のきもちを述べる場合もちゃんとある。

図5:「私は故郷を恋しく思います」の自然さに関するアンケート調査結果

図6:「彼は故郷を恋しく思います」の自然さに関するアンケート調査結果

図7:「結婚するまでは,私も故郷を恋しく思いました」の自然さに関するアンケート調査結果

図8:「結婚するまでは,彼も故郷を恋しく思いました」の自然さに関するアンケート調査結果

以上のように,自己の内面(思考や感情)の話だからといって,いつもいつも他者の内面とは別ものとして表されるとは限らない。話に出てくる「自己」が,どれぐらい自己らしいかは,それを話す「いま」の視座から測られる。あまり自己らしくなければ他者と同じように表現される。「あの時のきもちは今も忘れられない」一方で,「あの時そんなこと考えてたっけ」という形で,過去の自己の思考が他者の思考と同じように表現されることもあり得る。現代日本語共通語はまさにそういう言語である。

拍手すると,パンという音が,みるみるうちに小さくなり,消えてしまう。これは,音が時間の進展と共に「減衰」するという現象である。このことばを借りて言えば,考える自己の自己らしさは減衰し,「いま」の話でなくなれば,消えてしまう。

2.「ここ」を離れると退色する「あなた」らしさ

たとえば名詞「松本」を,下降調で「松本ォ」と言うとする。高い音を「高」,低い音を「低」と書くなら,低高高高低という感じである。この言い方はどんな場合に自然だろうか?

列車が松本駅に到着し,車掌が車内アナウンスで「松本」と言う場合はどうか? アンケート調査(上と同様の5点満点)の結果によれば,平坦調(低高高高高)が自然と判断されやすい一方で,下降調は不自然と判断されやすい。グラフは煩雑になるので平均値と中央値だけを簡単に示せば,平坦調は高数値(平均値4.24,中央値5)だが,下降調は低数値(平均値1.72,中央値1)である。

地図を広げて松本駅を探しながら,ひとりごとで「松本」とつぶやく場合も,平坦調は自然と判断されやすいが(平均値4.06,中央値4),下降調は不自然と判断されやすい(平均値2.32,中央値2)。

海難事故で亡くなった松本氏を悼み,海に向かって「松本」と叫ぶ場合も,平坦調が自然(平均値3.97,中央値4),下降調が不自然(平均値2.11,中央値2)という傾向は変わらない。

森ではぐれた松本氏を探しながら「松本」と言う場合も同様で,平坦調は自然(平均値3.87,中央値4),下降調は不自然(平均値2.05,中央値2)と判断されやすい。

その反対の傾向が見られる場合もある。向こうを向いている友人の松本氏に向かって「松本」と言う場合,平坦調(平均値3.10,中央値3)よりも下降調(平均値3.66,中央値4)が自然と判断されやすい。

友人である松本氏の献身に感動し,目を見ながら「松本」と言う場合も,平坦調(平均値1.69,中央値1)よりも下降調(平均値3.92,中央値4)が自然と判断されやすい。

友人である松本氏の部屋のドアをノックしながら「松本」と言う場合も同様で,平坦調(平均値2.92,中央値3)よりも下降調(平均値4.03,中央値4)が自然と判断されやすい。

以上をまとめると,下降調が自然と判断されやすいのは「呼びかけ」の場合だ,と思われるかもしれない。確かに,呼びかけでない場合(車内アナウンス,地図を見てのひとりごと)は,下降調は不自然と判断されやすい。だが,下降調が自然と判断されるには,「呼びかけ」以外にも条件が必要である。というのは,亡くなった松本氏を悼み,海に向かって「松本」と言う場合も,森ではぐれた松本氏を探しながら「松本」と言う場合も,松本氏への呼びかけであることに変わりはないからである。

つまり,名詞一語発話が下降調で発せられるには,「呼びかけ」ということだけでなく,「呼びかけられる相手(あなた)が,発話の場(ここ)にいること」も必要である。相手(あなた)が発話の場(ここ)にいなければ,相手(あなた)の相手(あなた)らしさは色あせ,退色する。相手(あなた)への呼びかけは,呼びかけらしくなくなり,駅名を読み上げる車内アナウンスと同様に,下降調は不自然になる。

ポーランド語では(話者や音韻環境次第という但書が付くものの),相手の名前を呼格で言うのは相手が近距離にいる場合だけで,遠距離の場合は主格になるらしい (Ozga 1996)。ここで「近距離」と記されているものは,発話の場(ここ)にいる,ということではないだろうか。

3. 「ホント」のことでなければ退色するアニマシー

「今朝,山沿いの国道で落石事故があり,巻き込まれたけが人があった」という文は,あまり自然とは判断されにくい(図9)。巻き込まれたけが人のアニマシー(生きているイメージ)は高く,その存在は「あった」ではなく「いた」でなければならない,と感じる日本語母語話者が多いようである。

図9:「今朝,山沿いの国道で落石事故があり,巻き込まれたけが人があった」の自然さに関するアンケート調査結果

ところが,これを否定文にして,「今朝,山沿いの国道で落石事故があったが,巻き込まれたけが人はなかった」にすると,自然さは向上する(図10)。打ち消される話の中に登場する人間は,アニマシーがさほど高くない。「いた」の否定「いなかった」でなく,「あった」の否定「なかった」でも構わないということだろう。

図10:「今朝,山沿いの国道で落石事故があったが,巻き込まれたけが人はなかった」の自然さに関するアンケート調査結果

いま話をしている「わたし」(1人称),話を聴いているに違いない「あなた」(2人称)と比べて,話の中に登場する人物(3人称)のアニマシーは低くなりがち,ということが通言語的な研究で明らかにされている(例:Croft 1990)。これも,発話の現場というホントの世界から離れたことによるものだろう。

言語は発話の現場から独立したもの,と言われる (Hockett 1960) 。だが,それは言語の一面に過ぎないだろう。「私」らしさや「あなた」らしさ,アニマシーの高低は,発話の現場(いま・ここ・ホント)を基準に決まり,それに応じて言語表現の自然さも変わるからである。

文献

Croft, William. 1990. Typology and Universals, 112-113, Cambridge: Cambridge University Press.

Hockett, Charles F. 1960. “The origin of speech.” Scientific American, 203 (3), pp. 89–97.

Ozga, Janina. 1996. “Prosodic and paralinguistic signals of distance.” In René Dirven, Ronald W. Langacker, and John R. Taylor (eds.), Cognitive Linguistics Research 8, pp. 63-72, Berlin; New York: Mouton de Gruyter.

Sadanobu, Toshiyuki. 2024a. “Grammatical number from an ecological perspective, focused on the “Here-Now-I-Real”.” American, British and Canadian Studies, 41 (1), 73-99.

定延利之 2024b 『やわらかい文法』東京:教養検定会議

著者プロフィール

定延利之(さだのぶ としゆき)

京都大学大学院文学研究科教授。無視・軽視されている「周辺的」な現象に目を向け,そこから言語研究の前提を検討している。主な単著に『認知言語論』(2000年,大修館書店),『煩悩の文法』(2008年,筑摩書房,増補版2016年,凡人社),『コミュニケーションへの言語的接近』(2016年,ひつじ書房),『文節の文法』(2019年,大修館書店),『コミュニケーションと言語におけるキャラ』(2020年,三省堂)がある。

一覧に戻る