日本語の展望台から

第4回 「1日おき」とは1日後? 2日後?

定延利之

- 2025.02.26

1.時間単位の大規模類と小規模類

モノとデキゴトの根本的な違い,と書けば仰々しいが,「身の回りをじっと見ていると,たとえば金魚鉢。金魚、水のような、時間が経過しても変わらない存在(モノ)がある一方で,たとえば[割れる]のような、時間の経過と共に変わっていく存在(デキゴト)もある」という我々の日常的な経験は,実はことばのあちこちに影響している。前回は終期と期限の表現をめぐって,その一端に触れたが,ここでは時刻や期間の表現について,さらに考えてみよう。

「2038年問題」という,コンピュータにまつわる問題がある。2038年1月19日12時14分7秒(日本時間)を過ぎると,世界中の多くのコンピュータが誤動作する可能性があるという。まことに重大な問題ではあるが,その対応はスペシャリストと政治家に任せ,ここではこの「2038年1月19日12時14分7秒」を例に,時刻表現について基本的な部分を述べてみたい。

時間や時刻を表す際の単位を,「時間単位」と呼ぼう。時刻表現「2038年1月19日12時14分7秒」では,「年」「月」「日」「時」「分」「秒」という時間単位が目盛りとして使われていることになる。

時間単位は大規模類と小規模類に二分できる。「2038年1月19日」の部分に現れている時間単位「年」「月」「日」は,大規模類に属している。これに「世紀」や「週」を加えることもできる。これに対して,「12時14分7秒」の部分に現れている時間単位「時」「分」「秒」は小規模類に属している。

大規模類の時間や時刻はカレンダーや年表で確かめられ,小規模類の時間や時刻は時計で確かめられるのが一般的である。だが,もっと根本的な部分でも,大規模類と小規模類は違っている。

「世紀」には100年という時間幅(大きさ)がある。「年」には12か月という時間幅がある。「月」には4週または5週という時間幅がある。「週」には7日という時間幅がある。そして「日」には24時間という時間幅がある。このように,大規模類の時間単位には時間幅がある。

これに対して小規模類の時間単位には時間幅がない。たとえば「12時」とは12時0分0秒000……という一瞬であり,時間幅はない。60分の時間幅を持っているのは「台」の付いた「12時台」だけである。

もちろん,日常生活では「12時」とは12時前後という,若干の時間幅を持つことが多い。だが,それはルーズな時間感覚によるものであって,「12時」の瞬間性は出るところへ出れば明らかである。ロケットの打ち上げ予定時刻が12時,実際に打ち上がったのが12時0分2秒だとしたら,反省会なしで済ますわけにはいかないだろう。

時間幅があるというのは,大規模類だけが持つ特徴である。このことはことばの自然さにも関係する。具体例を挙げよう。

強風にあおられるなどして店の看板が倒れた場合,「店の看板が倒れた」と言って別に不自然ではない。しかし,これに「3時間」という時間表現を加えて「店の看板が3時間倒れた」にすると文は不自然になる。看板は横倒しになったらもうそれ以上倒れられない。[倒れる]というデキゴトは3時間も続かないということである。ここまではいい。

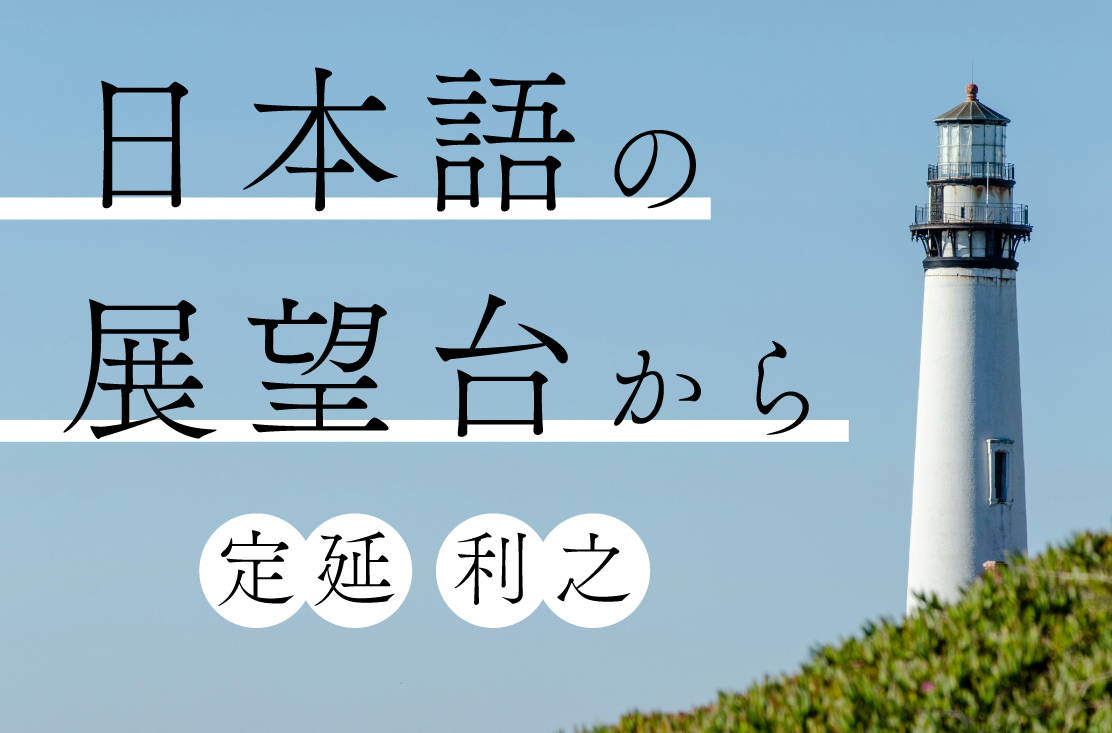

ところが,時間表現を「3時間」から「3日」に変え,「台風シーズンで,今週は店の看板が3日倒れた」などとすれば,不自然さはかなり緩和される。日本語母語話者117人を対象としたアンケート調査の結果を図1・2・3に示す。

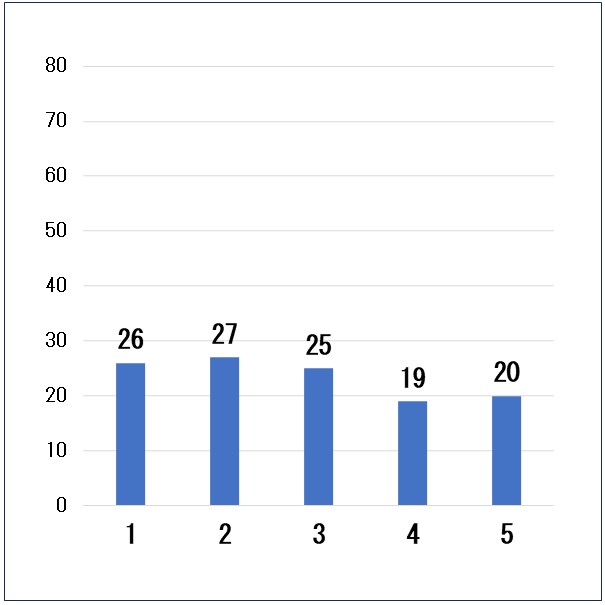

図1:文「店の看板が倒れた」の自然さ

(1点:とても不自然~5点:とても自然。以下も同様)

図2:文「店の看板が3時間倒れた」の自然さ

図3:文「台風シーズンで,今週は店の看板が3日倒れた」の自然さ

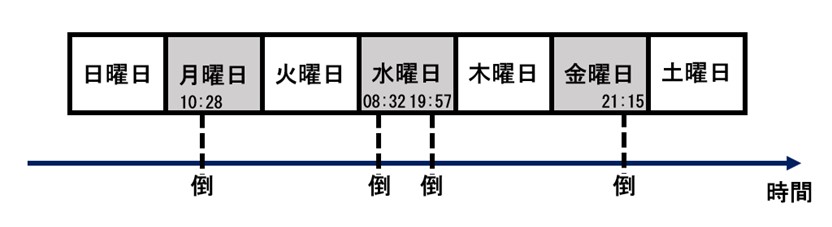

この文が話者たちにある程度自然と判断されるのは,この文が「看板が倒れるというデキゴトが生じた日が3日あった」と解釈されてこその話だろう。この解釈は,[看板が倒れる]というデキゴトを,(時刻はその都度さまざまであっただろうが)それぞれ「倒れた日のデキゴト」と位置付ける解釈である。というのは,「日」という単位が24時間という時間幅(大きさ)を持っているからである(図4)。

図4:文「台風シーズンで,今週は店の看板が3日倒れた」で表現され得る一事例

このように大規模類の時間表現は,小規模類では不自然な表現を多かれ少なかれ自然にする。

2.間隔とモノ・デキゴト

大規模類と小規模類には,もっと根本的な違いがある。

時間幅があるという大規模類の事情は,「時間が経っても変わらない」(たとえば「いまは1月1日で,5時間経ってもやはり1月1日のまま」)という認識を生み出し得る。これは大規模類が「変わらない存在」,つまりモノ的な時間単位だということである。

他方,小規模類は時間幅がないので,このようなことは起こらない。小規模類は時間経過というデキゴトを測る,デキゴト的な時間単位である。

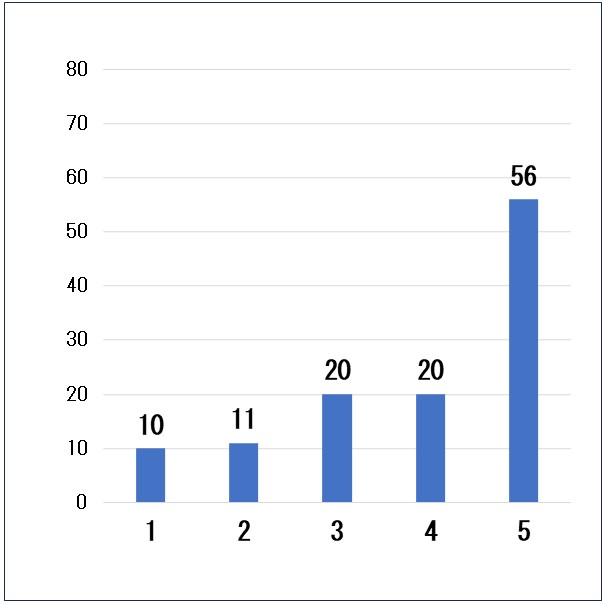

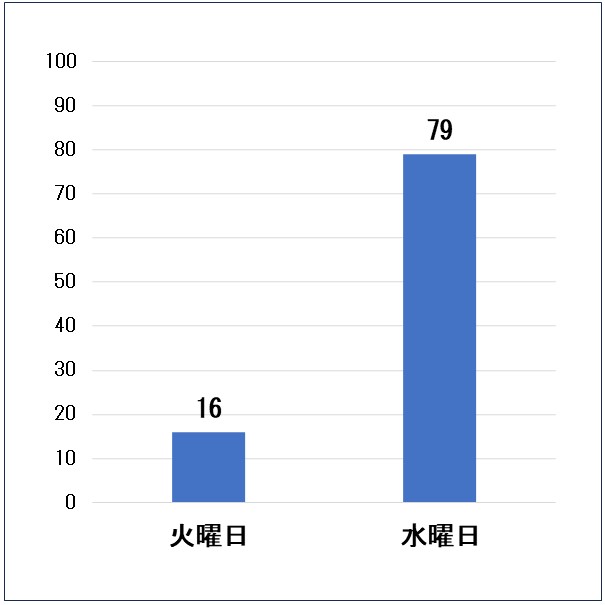

モノ的とデキゴト的という違いは,たとえば間隔を表現する場合に顕在化する。月曜日に「この薬は1日おきに飲んで下さい」と言われて薬を飲んだ場合,次は何曜日に薬を飲むのかと問われれば,大半の日本語母語話者は「水曜日」と答える。だが,もしそれが「1日おきに」ではなく,「24時間おきに」であれば,答は「火曜日」に偏る。95人の日本語母語話者に対するアンケート調査の結果を図5・6に示す。

図5:「この薬は1日おきに飲んで下さい」と言われて月曜日に飲んだら次は?

図6:「この薬は24時間おきに飲んで下さい」と言われて月曜日に飲んだら次は?

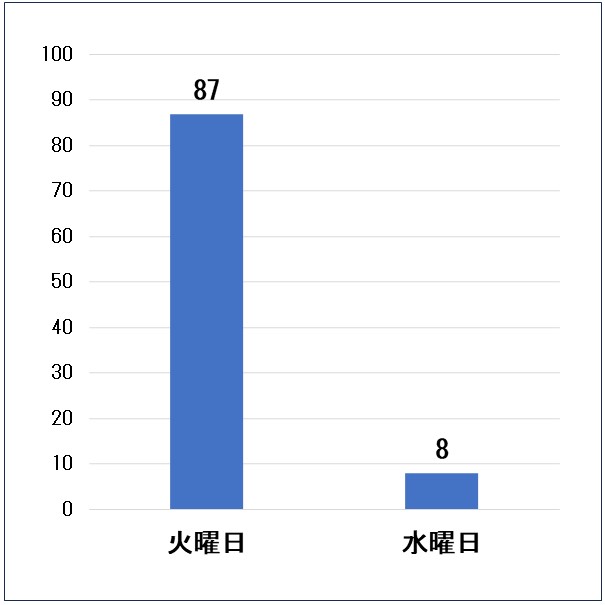

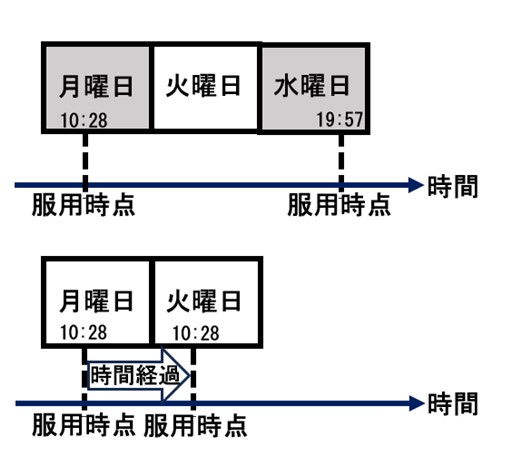

「1日おき」の場合,薬の服用時点と次の服用時点の間隔が24時間である必要はない。間隔は「日」のレベルで1つ置かれていればいい。つまり薬の服用日と次の服用日の間に,非服用日というモノが1つあればいい。それが「月曜日の次は水曜日」という解釈を生む(図7上)。これに対して「24時間おき」の場合,間隔は時間経過というデキゴトであり,服用時点から24時間の時間経過で次の服用時点に至る。それが「月曜日の次は火曜日」という解釈を生む(図7下)。

図7:「1日おき」(上)と「24時間おき」(下)

間隔表現「おき」の曖昧性は一般にも気づかれており、それは印象操作に利用されることもある。具体的に言えば、「おき」に2通りの解釈があることは、日本の社会を「理屈より慣用が優先する社会」と思わせる材料にされたり、「日本語よりも英語が論理的」と思わせる材料にされたりしている(詳細は定延 (2000:69-70))。だが、以上で述べたように、「おき」の曖昧性はデタラメなものではなく、そこにはモノとデキゴトの違いに基づく整然とした秩序がある。

次回はモノとデキゴトの違いがもたらす、さらに別の面に目を向けてみよう。

※定延利之 2000 『認知言語論』東京:大修館書店

定延利之 2006 『日本語不思議図鑑』東京:大修館書店

Sadanobu, Toshiyuki. 2023. “Time cognition based on things and events: Focusing on Japanese and Chinese expressions of points in time, periods of time, ending times, and deadlines.” In Heidi Buck-Albulet, Michaeka Oberwinkler, and Wolfram Schaffar (eds.), Über Grenzen hinweg - Zeichen, Sprache und Kultur in Japan: Festschrift für Viktoria Eschbach-Szabo, München: Iudicium, pp. 244-268.

著者プロフィール

定延利之(さだのぶ としゆき)

京都大学大学院文学研究科教授。無視・軽視されている「周辺的」な現象に目を向け,そこから言語研究の前提を検討している。主な単著に『認知言語論』(2000年,大修館書店),『煩悩の文法』(2008年,筑摩書房,増補版2016年,凡人社),『コミュニケーションへの言語的接近』(2016年,ひつじ書房),『文節の文法』(2019年,大修館書店),『コミュニケーションと言語におけるキャラ』(2020年,三省堂)がある。

一覧に戻る