青山あり! 中国祠墓紀行

第十一回 李卓吾墓(北京市通州区)

平井 徹

- 2025.06.25

李贄(一五二七~一六〇二)。字は宏甫。一般に、号の卓吾で呼ばれる(字と号については異説あり)。晋江(現在の福建省泉州市)の人。明代の著名な思想家。

少年の頃から天才肌で常識にとらわれず、自ら「独立不羈」の気風を育むに至った。出身地である晋江・泉州の一帯は、古来「海のシルクロード」の重要な中継地であり、イスラム教も彼の思想に受容されたといわれる。二十六歳で郷試(科挙の階梯の一つ。三年ごとの地方試験)に及第し挙人となり、地方官を中心に官途を経たのち、五十四歳で辞職、晩年は専ら著述と各地での講学に従事し、一家を成した。

明末は、中国史の中でも極めて興味深い一時期である。爛熟退廃した世相のもと、社会にはさまざまなひずみや空隙が生じ、ある意味何でもありのボーダーレス化した価値観が一世を風靡した。李卓吾本人も自覚していたように、彼は当時において「異端」の最たる者であった。まさに「時代の申し子」であったのだ。

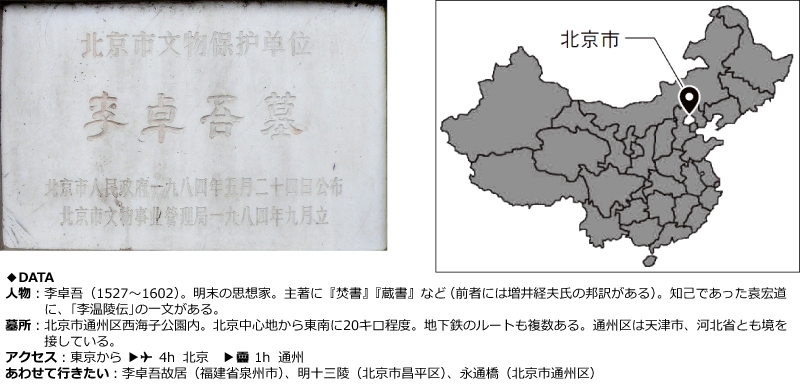

▲墓碑「李卓吾先生墓」。明末の学者焦竑〈しょうこう〉の筆による

▲李卓吾墓。高さ1.55m /直径2.25m

儒教史の流れにおいて、李卓吾は、陽明学の中でも「王学左派」に位置づけられる。彼は建前と本音を都合良く恣意的に使い分ける処世術や、形骸化した倫理道徳に我慢ならなかった。朱子学が説く「聖人の道」を否定し、堯舜ら古代の聖賢と、道を学ぶ自分たち凡人とを同一視した。王陽明が説いた「良知」に基づき、嬰児の童心こそが真の心であるとする「童心説」を主張したことは名高い。

剃髪して僧形となり、心の在りかたを重んじて個性の解放を訴え、女性にも学問を講じる彼の存在は、彼の独創的思想を危険視する体制側には、儒者にあるまじき姿とうつった。当時、俗文学と軽んじられていた『水滸伝』をはじめとする白話小説と、戯曲『西廂記』などを儒家の経典と等価とする文学観も、反逆罪と見なされた。狷介かつ偏狭で過激な性格であったこともわざわいし、さらなる追い撃ちにつながった。

死の前年、彼は通州に自宅を構える知人のもとに身を寄せた。通州は北京の喉もと、京杭大運河の北端に位置する要地である。帝都のすぐそばに、世を惑わし、人々を紊乱する「妖人」がいるとの罪名で、李卓吾は弾劾され、即座に獄に下された。すでに病の身で、身動きもままならなくなっていた。翌年、彼は獄中で自害し、数奇な生涯を閉じた。遺嘱により、通州城北の馬廠村の西に埋葬された。

李卓吾がわたし好みの人物だということもあって、筆者は二〇〇〇年、二〇〇四年、二〇一二年の三度墓参している。現存する墓は一九八三年になって改葬されたもので、翌年、市級の文物保護単位に認定された。墓域は「西海子公園」西北の片隅に位置している。園内にはボート遊びのできる湖もあり、近隣住民たちの憩いの場となっている。

▲白玉で作られた墓碑「一大宗師李卓吾先生之墓」。現代の文学者周揚の筆による

李卓吾の著作は、明代に二度発禁処分になったばかりでなく、清代にも弾圧の対象となった。『明史』には彼の伝がなく、明代儒者の系譜を記した『明儒学案』にも、その名を載せない。しかしその思想や文学観は途絶えることなく、後世に多大な影響を及ぼした。文化大革命中には、儒教批判の先駆者として逆にまつり上げられ、激しい毀誉褒貶の波にもさらわれた。通州に来たことが死につながったのは皮肉であったかもしれないが、こうして今、ありふれた市井ののどかな雰囲気の中で穏やかに眠っているのは、ピュアな童心を重んじた彼に、まことにふさわしい気がする。

※写真はいずれも2012年撮影

『国語教室』第122号より転載

一覧に戻る