青山あり! 中国祠墓紀行

第十二回 司馬遷祠墓(陝西省韓城市)

平井 徹

- 2025.07.09

▲太史祠正殿の司馬遷塑像

▲司馬遷祠へ向かう階段からの眺め。振り返ると、眼下に黄河の流れが遠望できる

▲司馬遷祠墓の全容。崖の上の高台に寄り添うように建つ

▲青みがかった磚(煉瓦)に覆われた司馬遷墓。上方に伸びている樹木は墓に植える柏(はく)

司馬遷(前一四五?~前八八?。生年は前一三五?との説もあり、歿年もその前後という推定の域にとどまる)。字は子長。中国初の紀伝体の史書『史記』の撰者。『史記』一三〇巻(五十二万六千五百字)は、伝説上の聖天子の時代から漢の武帝の治世に至るまでの三千年にわたる「通史」であり、後世、「正史」の冒頭に置かれ重んぜられた。その存在の巨きさは、現代中国の文豪魯迅(一八八一~一九三六)によって、「史家の絶唱、無韻の離騒」(『漢文学史綱要』)と称えられている。

司馬遷の生まれ故郷は陝西省東北部、渭南市の下に属する一地方都市、韓城市にある。韓城は隋代以降の呼称であるが、古く春秋時代にこの地が韓原と名づけられていたことに由来する。司馬遷が在世した前漢の時代、この地は左馮翊に属する夏陽県であり、彼は自ら「龍門」の人と述べている(『史記』太史公自序)。龍門とは、韓城市街から三〇キロの東北端、黄河が黄土高原のまっただ中の「晋陝峡谷」を縦断南下する、幅六〇メートルほどの隘所で、河水はそそり立つ岸壁に素波を揚げ、激しい表情を見せる。この急流を上りきった鯉魚は龍になって天翔けるという「登龍門」伝説は、あまりにも名高い。現在この地は「龍門古渡風景区」の名で観光整備され、鉄橋(道路橋と鉄道橋の両方がある)を渡った東岸の山西省河津県と向かい合う。

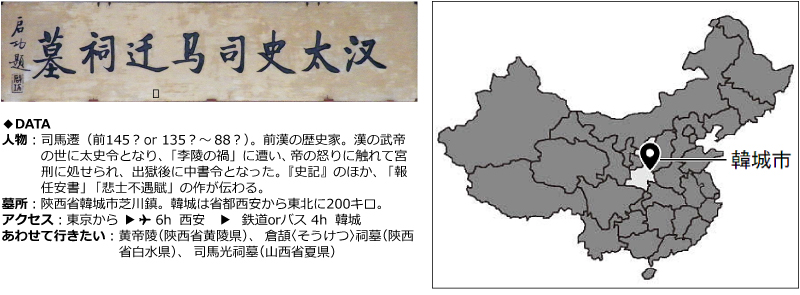

司馬遷祠墓は、韓城市街南方一〇キロ、芝川鎮の奕坡と呼ばれる高台のかたわらに位置する崖の上に寄りかかるように建てられている。北魏の地理書『水経注』によれば、西晋の永嘉四年(三一〇)、漢陽太守殷済の創建にかかる。元明以来、幾度もの修復を経て、一九八二年、国家重点文物保護単位に指定された。急峻な石坂は、数百年の歳月と参詣人の登坂により摩耗していて、登り切ったところに見える山門は、『韓城県志』によれば、北宋宣和七年(一一二五)の遺構だという。いよいよ参詣するのだという気分の高まりとともに、喘ぎつつ九十九の石段を上りきると、敷地の中心「太史祠」にたどり着く。ここも宋代から清代にかけて修建が重ねられ、一帯は整然として、神さびた雰囲気がただよう。正殿に安置された司馬遷の塑像は、赤い袍(官衣)と玉帯を身につけ、その剛毅な姿は、辺りの威をはらうかのようだ。宮刑に処せられたにもかかわらず、みごとな須があるのが印象深い。褚遂良や郭沫若ら名筆家の石碑を眺めつつ、祠の裏手にまわると、円型の墳墓がひっそりとたたずむ。墓碑「漢太史司馬公墓」七字は、清の乾隆年間に陝西巡撫をつとめた大儒畢沅の筆による。

幼少期の司馬遷を育んだこの地は、一度でも『史記』を手に取った者なら、憧れの対象であるに違いない。私は一九九二、一九九九、二〇一七年と足跡を印しているが、三度目の訪問時には、駐車場をはじめとして敷地が大幅に拡張整備され、漢王朝の皇帝たちをあしらった「楚漢園」「呂后園」「文景園」「孝武園」という四ブロックの巨大なモニュメントも新たに作られ、隔世の感を禁じ得なかった。市政府の向かい側、司馬遷広場に立つ彼の銅像は以前と変わらず現存しているほか、司馬遷の後裔が住むという市内徐村の「漢太史遺祠」と司馬遷の「祖墳」も、観光地化の波に洗われず、鄙びた農村の風情をとどめていた。韓城市街には明代初期創建の文廟(孔子廟。敷地内には市博物館もある)や大禹廟、三義墓、戦国魏の長城遺址などの見どころが多く、郊外の党家村も、明清期の「四合院」建築の宝庫であり、一見の価値がある。いつかまた訪ねてみたい。

※写真はいずれも2017年撮影

『国語教室』第123号より転載

詳しくはこちら

一覧に戻る