日本語の展望台から

第10回 最後に挨拶を

定延利之

- 2025.08.29

この連載も,ついに最終回を迎えることになった。最後に挨拶を,ということで,ひとこと述べさせていただく。

1.発話重複が期待される場合

「良いコミュニケーションは,お互いの発話を最後まで黙って傾聴するところから」「他人の発話がまだ続いているのに,自分の発話を始めてはいけない」といった考えは,日本語社会に広く行き渡っている。確かに,これらの考えどおりと思えることもよくある。カメルーンのバカ・ピグミー (Baka Pygmies) の社会のように,発話の激しいかぶせ合いが日常的に見られる社会と比べれば(木村 2003),日本語社会は,発話をかぶせることが忌避される傾向にある社会と言える。

だが,これはあくまで傾向であって,日本語社会が常に必ずそうだというわけではない。日常会話をよく見れば,発話の重なりは随所にあふれている。フォーマルな場面であっても,たとえば相手の発話に対してあいづちや同調その他の反応を返す際には,発話がしばしば重なる。

和気藹々とした会話では,発話が重なる方が普通で期待される,ということさえある。たとえば次の発話 ⑴~⑷ を見てみよう。

⑴ 先日はもう本当にお騒がせしまして大変失礼いたしました。

⑵ このたびはいろいろお世話いただきましてありがとうございます。

⑶ 私なんか年だし,運動神経もにぶいから,とても無理なんですけどねぇ。

⑷ もう,お宅は別格だ,次元が違うって,この間もみんなで言ってたんですよ。

これらの発話は,謝罪(例 ⑴)・感謝(例 ⑵)・卑下(例 ⑶)・讃辞(例 ⑷)とさまざまではある。だが,「話し手のステータスを相対的に低め,聞き手のステータスを相対的に高める」という1点では共通している。それだけに,これらの発話の聞き手は,そのような発話だと察知した途端に「いえいえ,とんでもない」「いや,こちらこそ」など,否定の発話をかぶせるのが普通である。もちろん,たとえば ⑴ の謝罪発話を相手が末尾まで憤然として聞く,といったことはある。だが,それは相手が本気で立腹している場合などで,和やかな会話ではないだろう。

2.同時発話の見なし

重複が問題ない発話が,もう1種類ある。それは挨拶である。「おはよう」と言う上司の発話が終わらないうちに「おはようございます」と言っても何ら差し支えない。挨拶の場合は,発話の重複は,期待される,というところまではいかないが,重複しても構わないとは言えるだろう。

さて,ここで次の ⑸ ⑹ を見てみよう。

⑸ [相手に「おはようございます」と挨拶されて]

A. おはようございます。

B. はい,おはようございます。

⑹ [相手に「おはよう」と挨拶されて]

A. おはよう。

B. うん,おはよう。

例 ⑸ は丁寧体,例 ⑹ は普通体と,両者は発話の文体が異なっている。だが,相手に挨拶されて返す場合に,そのまま挨拶する発話Aと,いったん(「はい」「うん」と)受けてから挨拶する発話Bという構成は同じである。

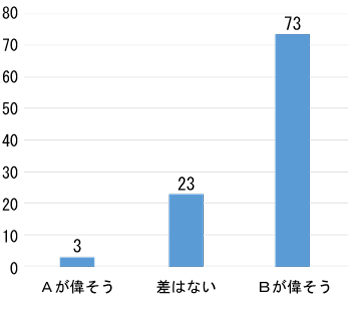

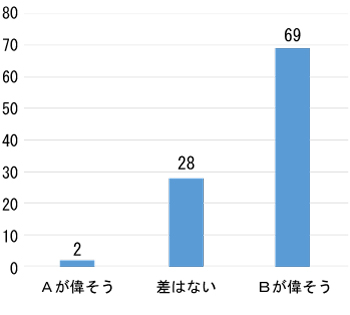

これらの発話A・Bについて,「偉そうな印象」を100名の日本語母語話者(10代~70代以上。男性47名,女性51名,無回答2名)に問うたところ,次の図1・図2に示す結果を得た。(ただし1名は部分的に無回答であったため図からは除いてある。)

図1:例 ⑸ のA・Bの印象

図2:例 ⑹ のA・Bの印象

いずれも,「Bが偉そう」という回答が突出して多い。なぜか?

Bの話し手は,「はい」「うん」という部分で,相手の挨拶をあからさまに受けてみせているからである。

もちろん,Aの話し手にしても,相手の挨拶を受けて挨拶している。だが,「相手の挨拶を受ける」ことと,「相手の挨拶をあからさまに受けてみせる」ことは,別物である。挨拶というコミュニケーション行動は,「同時に取り交わすもの」と見なされており,多少の時間差はないものとされる。だが,「はい」「うん」と言って相手の挨拶をあからさまに受けてみせれば,同時性の見なしは崩れ,「あなたが先に挨拶した。私はそれを受けて挨拶を返す」という時間差が露わになる。当然,先に挨拶した者が下位者,後に挨拶する者が上位者という含みが出てくる。

(注記:普通「あからさまに~してみせる」と言えば,意図的な行動を表すだろう。だが,ここでの「あからさまに~してみせる」は,行動が顕在化しているという意味合いだけで用いており,その行動は必ずしも意図的ではないものと理解されたい。私が持ち出す数少ない専門用語の一つである。)

3.長い廊下を短い廊下に

何かをすることと,それをあからさまにしてみせることの違いを,さらに別の形でも示しておこう。

ある建物に,長いまっすぐな廊下がある。この廊下を歩いていると,向こうの端に同僚が現れ,こちらに向かって歩いてくる。

多くの人間にとって,この状況は「あー,これ,困るよなぁ」という状況である。なぜ困るのか。それは,挨拶が次のような流れの中でおこなうべき行動だからである。

相手に気づく→すぐ挨拶する→すぐ本題に入る/すぐ別れる

このうち最後の「すぐ本題に入る」というのは,たとえば相手に気づいて「おはようございます」と挨拶した後,すぐそのまま「昨日の飲み会,盛り上がりましたねぇ」と立ち話を始めることなどを指す。また,「すぐ別れる」とは,相手に気づいて「おはようございます」と挨拶したまま,すれ違って各自の持ち場に向かうことなどを指す。

長い廊下の遠い向こうにいる同僚とは,距離が遠すぎるため,挨拶の直後に本題に入ることも,すれ違うこともできない。それで間が持たず,困ることになる。

そうかなぁと思う人は,別の状況を考えてみればよいだろう。たとえば,駅のホームで,向かいのホームに知り合いを見つけて目が合い,黙礼したが,電車はなかなか来ないという状況。またたとえば,横断歩道で信号待ちの最中,向こうに知り合いを見つけて目が合い,黙礼したがなかなか青信号にならないという状況。現代社会にはこのような,人を困らせる環境がいくつもできている。

もちろん,こうした苦境を打開する方法がないわけではない。ある種の人間にとっては,そもそもこうした苦境は苦境でない。「笑顔で手でも振ればいいじゃない」などと反応する人間は確かに一部いる。では,残りの人間はどのように苦境を打開するのか?

それは,長い廊下を短い廊下にする方法である。短い廊下で相手に出会ったなら,すぐ挨拶し,直後に本題に入ることも,すれ違って別れることも,簡単にできる。では,長い廊下を短い廊下にするには,具体的にどうするのか。

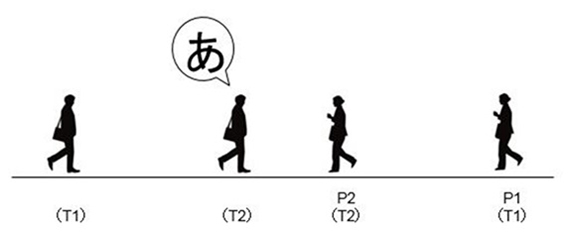

それは,そ知らぬ顔でしばし前進し,相手との距離を十分詰めたところで「あ」と言って,あからさまに相手に気づいてみせる,という方法である。図3を見られたい。

図3:長い廊下を短い廊下にする方法:

T2の時点で「あ」と言って,あからさまに相手に気づいてみせる

相手に気づいたのはT1の時点で,この時,相手はまだ遠い廊下の先にいる(P1)。しかしそこから前進し,「あ」と言ってあからさまに相手に気づいてみせたT2の時点では,相手はごく近くまで来ている(P2)。

「相手に気づく」とは,T1の時点で,P1の地点にいる相手を対象とする行動である。他方,「あからさまに相手に気づいてみせる」とは,T2の時点で,P2の地点にいる相手を対象とする行動である。2つの行動は別物である。しかし我々のコミュニケーションは,この2つを「同じことにする」ところからできている部分があり,言語の妙味もこの部分に大いに関わっている(定延 2024, 定延編2020)。

最後までお読みいただきありがとうございました。

※木村大治 2003 『共在感覚:アフリカの二つの社会における言語的相互行為から』京都:京都大学学術出版会

定延利之 2024 『やわらかい文法』東京:教養検定会議

定延利之(編) 2020 『発話の権利』東京:ひつじ書房

著者プロフィール

定延利之(さだのぶ としゆき)

京都大学大学院文学研究科教授。無視・軽視されている「周辺的」な現象に目を向け,そこから言語研究の前提を検討している。主な単著に『認知言語論』(2000年,大修館書店),『煩悩の文法』(2008年,筑摩書房,増補版2016年,凡人社),『コミュニケーションへの言語的接近』(2016年,ひつじ書房),『文節の文法』(2019年,大修館書店),『コミュニケーションと言語におけるキャラ』(2020年,三省堂)がある。

詳しくはこちら

一覧に戻る