いま、漱石を読む

第3回『こころ』の襖――『こころ』③

石原千秋

漱石没後100年、生誕150年の節目に、漱石の現代性を探る本連載。

第三回も、『こころ』「先生と遺書」の章を取り上げます。Kと〈先生〉の間を隔てる「襖」の役割とは……?

襖は三回開けられる

収録範囲が、正月の歌留多取りの場面からKが自死したのを〈先生〉が「発見」したところまでだとすると、教科書の『こころ』ではKと〈先生〉の部屋の間にある襖は三回開けられる。この範囲において襖は実に雄弁なのだが、いまはその三回を引用しておこう。傍線は私が施した。

① 十時頃になって、Kは不意に仕切の襖を開けて私と顔を見合せました。彼は敷居の上に立ったまま、私に何を考えていると聞きました。(下三十五、新潮文庫)

② 私は程なく穏やかな眠に落ちました。然し突然私の名を呼ぶ声で眼を覚ましました。見ると、間の襖が二尺ばかり開いて、其所にKの黒い影が立っています。そうして彼の室には宵の通りまだ燈火が点いているのです。急に世界の変った私は、少しの間口を利く事も出来ずに、ぼうっとして、その光景を眺めていました。

その時Kはもう寐たのかと聞きました。Kは何時でも遅くまで起きている男でした。私は黒い影法師のようなKに向って、何か用かと聞き返しました。Kは大した用でもない、ただもう寐たか、まだ起きているかと思って、便所へ行った序に聞いて見ただけだと答えました。(下四十三)

③ 私は枕元から吹き込む寒い風で不図眼を覚したのです。見ると、何時も立て切ってあるKと私の室との仕切の襖が、この間の晩と同じ位開いています。けれどもこの間のように、Kの黒い姿は其所には立っていません。(下四十八)

①は歌留多取りから数日後、Kがお嬢さん(静)への恋を打ち明ける場面に続く。②は「上野から帰った晩」のことである。③はKが自死した晩である。①から②の間に、Kから静への恋を打ち明けられた〈先生〉が動揺し、自分も静への恋を打ち明けようかどうしようかと迷う場面がある。そこに「私はKが再び仕切の襖を開けて向うから突進してきてくれれば好いと思いました」という文章がある。「仕切の襖」は文字通り〈先生〉とKとの心の「仕切」となっている。〈先生〉にはその「仕切の襖」を自分から開ける勇気がないのだ。こういう何事にも受け身で、何かを考え続ける人物は漱石文学に特徴的な主人公である。

②は上野から帰った晩のことだった。これはこの連載の前の回(「男同士の争い」)で、〈先生〉はまるでKと戦争をしているようだと、その記述に使われている用語の特徴から論じた。そして、その戦争で〈先生〉はKに致命傷と言ってもいいような決定的な打撃を与えた。Kのよく用いる「覚悟」という言葉を使って、Kこそが「覚悟」のない人間だと非難したのだった。

明治期の上野公園入口付近

その晩に、Kはまた「仕切の襖」を開けたのである。このときKは〈先生〉を求めていたのかもしれない。そう読んでもいい。しかし注目すべきは、「ただもう寐たか、まだ起きているかと思って」と、Kが確認していることだ。

③はついに〈先生〉が静を下さいと静の母(奥さん)に申し込み、その場で承諾を得たが、〈先生〉はそれをKに告白しようか迷っているうちに、奥さんがKに話したことを〈先生〉が知ったあとのことである。この間のことは「〈先生〉はKを裏切って」とか、「〈先生〉はKを出し抜いて」とまとめられることが多い。このまとめ方に、「恋か友情か」というやや古い時代の『こころ』の教え方が見え隠れしている。

Kは〈先生〉に静への恋を告白したが、それ以上でもそれ以下でもない。〈先生〉は『それから』の長井代助よろしく、Kと静との間を取り持つ義務があるわけでもないし、その権利もない。Kに告白されただけでしかないし、〈先生〉も自分に義務があるとも権利があるとも思ってはいない。ただ、ショックを受けているだけだ。

これを無視して、「〈先生〉はKを裏切って」とか「〈先生〉はKを出し抜いて」とまとめたとき、「恋より友情を優先すべきである」という欺瞞的な友情観がある。この時代の中流階層以上の家において、結婚の申し込みを本人ではなく奥さんにしたことは当たり前の、あるいは正式の手続きである。

しかし現代の目から見れば、「〈先生〉はなぜ直接静に申し込まなかったのか」という疑問がでるだろう。この疑問の根底には、女性の意向を無視しているとか、女性の意向を確認もせずにという、女性軽視への批判がある。そのような男女観からすれば、そもそも静の気持ちを直接確認してもいない〈先生〉がKのためにいったいどういうことができたのかと問うべきなのだ。何もできるはずはないだろう。

したがって、「〈先生〉はKを裏切って」とか「〈先生〉はKを出し抜いて」というまとめかたにも、「〈先生〉はなぜ直接静に申し込まなかったのか」という疑問に含まれてるような、女性の気持ちも確認しないで親や男性が勝手に決めていると批判する女性軽視の思想が流れているのだ。「裏切る」、「出し抜く」のは、〈先生〉とKとの男同士だけに使える言葉だからである。

改めて確認しておけば、「〈先生〉はなぜ直接静に申し込まなかったのか」という疑問を抱いたならば、「〈先生〉はKを裏切って」とか「〈先生〉はKを出し抜いて」というまとめ方は批判されるべきなのである。もし仮に読書感想文でこれが両立しているとしたら、そこには思想的混乱がある。

Kは〈先生〉に「裏切られて自死した」のではない

「〈先生〉はKを裏切って」とか「〈先生〉はKを出し抜いて」というまとめには、物語上の重大な問題をも含んでいる。それは、このまとめは〈先生〉がKに告げずに静との結婚を決めたことを、Kの自死の原因としているからだ。そうだろうか。

ことは文学的想像力にかかわる。つまり、どれだけ事実関係を整理しても答えは出ないので、記述の解釈が答えを出すということだ。もちろん、それは「正しい」答えというわけではない。多くの人を説得できる答えかどうかということである。そう、文学教育とはあくまで文学的想像力と説得の技術とをどう組み合わせるかという教育なのである。

③をいまいちど確認しよう。

ポイントは言うまでもなく、なぜ「この間の晩と同じ位」とわざわざ書かれているのかというところにある。このときKはすでに自死していた。だとすれば、Kは「この間の晩」に自死しようとしたのではなかったか。だからこそ、「この間の晩」にKは〈先生〉が「ただもう寐たか、まだ起きているか」を確認したのだ。もしこの晩に〈先生〉が深く寝入っていたなら、Kは自死していたにちがいない。それは③の〈先生〉が静との結婚を決める前なのだから、Kの自死の原因は「〈先生〉はKを裏切って」とか「〈先生〉はKを出し抜いて」ではないことになる。

それは上野から帰った晩だった。上野の闘いで、Kは〈先生〉に負けたのである。まるで、明治維新期に上野の山で彰義隊が官軍に敗れたように。『坊っちゃん』を佐幕派への鎮魂歌とする論があるが(平岡敏夫)、漱石文学には佐幕派への思いが底流にある。〈先生〉が遺書で突然のように使う「明治の精神」という言葉は、この晩のKへの鎮魂の言葉かもしれない。

上野でKは恋をした自分について、〈先生〉に「どう思う」と聞いた。「現在の自分について、私の批判を求めたい」様子だった。そのあと、〈先生〉に「精神的に向上心のないものは馬鹿だ」と、いつもはKが使う言葉で攻め立てられたKは、自分が他人にどう見られているかを悟ったにちがいない。〈先生〉の言葉は、〈普段とちがう馬鹿者に見える〉と言っているようなものだからである。つまり、上野の闘いとは、Kの自意識をめぐる闘いだったのである。その闘いで、自意識に決定的なほころびができていることを、Kは悟らされた。

しかし、〈先生〉はKが口にした「覚悟ならない事もない」という言葉を、静に恋を告白する「覚悟」だと「思い込んでしまった」(下四十四)。それはまちがっていたというニュアンスがある。

もともとKは徹底したナルシシストだったと言っていい。〈先生〉の静への気持ちに気づかないで恋を告白したKをエゴイストだと言う研究者もいたが、エゴイストとは自分のために他人を利用する者のことであって、Kにはそういう面は見られない。Kは他人に鈍感かと問われれば、自分の下宿代を〈先生〉が支払っていることにさえ気づかないのか、それを気にしないようなKにはそういう面が強いと答えていいが、だからといって〈先生〉を利用しているようには見えない。

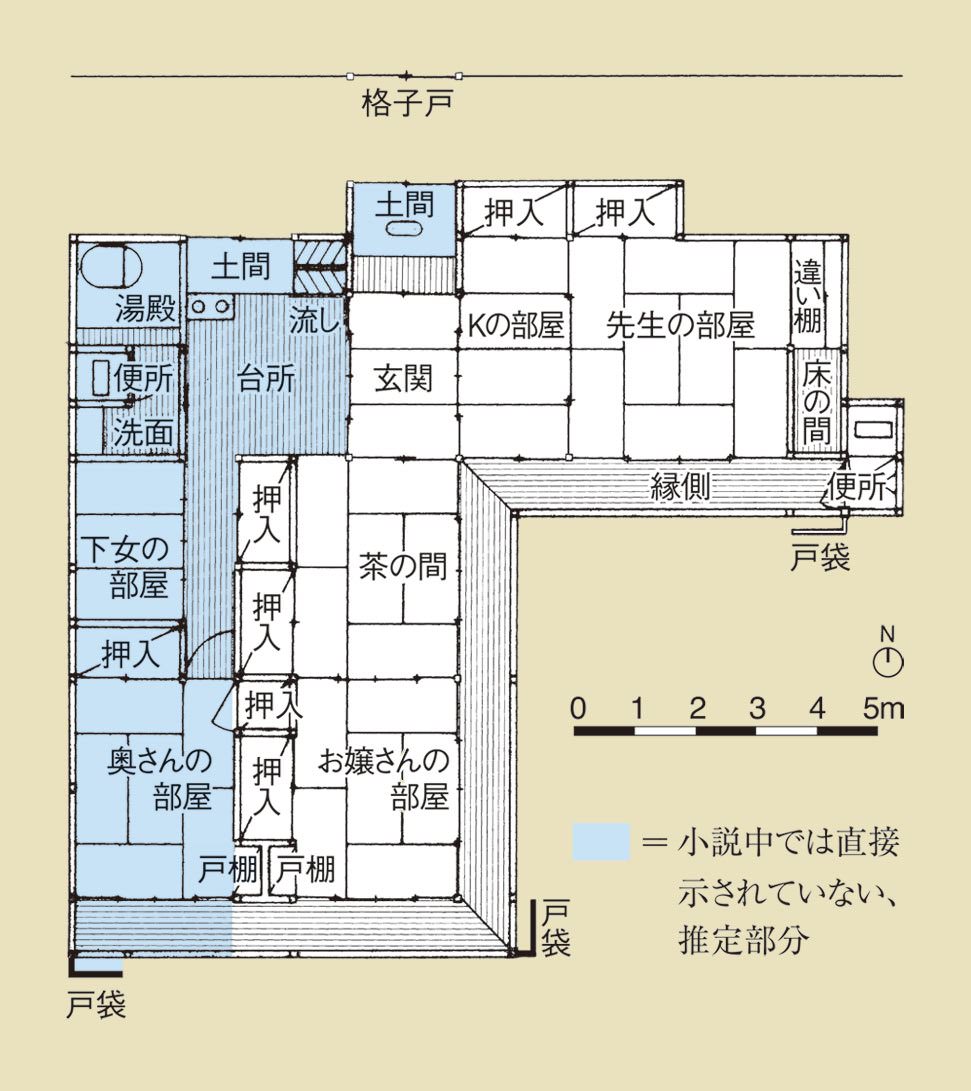

下宿の推定図(考証 中村精二)

人の自意識は、自分自身への意識と他人が自分をどう見ているかという意識(ふつう「自意識過剰」とは後者を指す)との二面を持っているが、ナルシシストは後者が極端に低い。いわば自意識が自己完結しているのである。そのKの自意識にほころびが生じて、「他人が自分をどう見ているか」が気になり出したのだ。これがKの敗北だった。それを〈先生〉との闘いで思い知らされたKは「覚悟」という言葉を、自死する「覚悟」として使ったのである。だから、上野の山の闘いから帰った晩、〈先生〉が寝入っていれば、Kは自死するはずだったのである。

これが「襖」が語るKが自死した理由である。「襖」は「心」の扉だった。だからこそ、Kはその家で自死することが迷惑だと知りながら、襖を開けて自死した。それはKの〈先生〉へのただ一度きりの切ないメッセージだった。

『国語教室』第105号(2017年5月)より

著者プロフィール

石原 千秋 (いしはら ちあき)

1955年生まれ。早稲田大学教育・総合科学学術院教授。専攻は日本近代文学。夏目漱石から村上春樹までテクスト分析による斬新な読解を提供しつつ、国語教育への問題提起も果敢に行っている。著書に『漱石入門』(河出文庫)、『読者はどこにいるのか 書物の中の私たち』(河出ブックス)、『国語教科書の中の「日本」』(ちくま新書)など多数。

一覧に戻る